2019.10.24

“アクメツ” 原作:田畑由秋先生

作画:余湖裕輝先生

レジェンドインタビュー

過激すぎる社会風刺と、鮮烈なダークヒーロー像で

漫画界に衝撃を与えた作品の誕生秘話と時代を先駆けた作画エピソード!!

70ページくらいある

壮大で暗い話を持ってきて…(笑)

悪を滅するマンガ『アクメツ』。このマンガの脚本家である田畑先生と作画の余湖先生は、ともにマンガ家のアシスタントだった時代に、仕事先で偶然知り合った。たちまち意気投合したおふたりが共同作業を行うようになったのは、当然のなりゆきだった。 田畑先生 「余湖さんが当時、デビュー作を描いていて、それを手伝いました」

余湖先生 「田畑さんの下描きは上手いなと思ったんだけど、ペン入れが適当というか(笑)。でも、田畑さんと話すのはすごく楽しかった」

時代は1993年。田畑先生25歳、余湖先生23歳のときのことだった。 余湖先生 「この当時の田畑さんは実存主義にハマってたらしくて、作る話作る話みんな変なんですよ(笑)。あるとき、アシスタント仲間とギャグマンガの設定について雑談してて、『主人公が野生の牛だったら、どんなに悪いことしても犯罪にならないよね』なんて冗談言って笑ってたら、田畑さんが『そのネーム描かせて』って言い出して、持ってきたのが70ページくらいある壮大で暗い話(笑)」

田畑先生 「若気のいたりです(照)」

余湖先生 「でも、それがすごくおもしろくて。それから『田畑さんが本当にやりたいものは何?』とか話すようになって」

田畑先生 「そのあと、余湖さんと話してたネタでわたしが自主映画を作ったんですけど、テーマがSFだったので撮影が大変だったんですよ。それで、もっと簡単に撮れる自主映画ないかな、マンガ家の話だったらセットも小道具も必要ないじゃないかと(笑)、それで書いた映画の脚本が、のちの『コミックマスターJ』(1996~2005年まで少年画報社『ヤングキングアワーズ』で連載)になっていくんですよ」

余湖先生 「それを、おれが知り合いの編集さんに見せたら、すぐさま連載が決まって」

田畑先生 「連載がそれなりに順調に進んでいた頃に、その編集の方から『やっぱりマンガ家たるもの、一度は週刊連載をしなければならない』って、いきなり週刊少年チャンピオンの編集さんと引き合わされたんです」

余湖先生 「おれたちの中では、秋田書店には怖いイメージがあったんですよ(笑)。だから、当日もビビリながら会ったんですけど、実際会ってみたら意外とちゃんとしてるなあ、と」

田畑先生 「でも、そのあとの紅(チャンピオン編集部近くのスナック)が大変だったじゃない」

余湖先生 「飲みながらにこやかに話してたのに、いきなり週刊少年チャンピオンの編集さんがほかの客とケンカを始めたんですね。しかも、そのケンカが始まった瞬間にほかの編集さんも一斉に席からガタッと立ち上がって。あれを見て、さすが秋田書店だなあ、と思いました(笑)」

政治家まで登場するヒーロー物になるなんて

思ってもいなかった

そんな第一印象はともかく、その後のチャンピオン編集部との打ち合わせはスムーズに進み、2002年、ついに『アクメツ』の連載がスタートする。『アクメツ』の初期構想について、田畑先生はこう語る。 田畑先生 「もともとヒーローものをやりたかったんですけど、作者が作った敵を、作者が作った主人公が倒す、というのが、まるで積み木を積み上げて崩すみたいに思えて、どうにも耐えられなかったんですよ」

余湖先生

「それって、普通にヒーロー物をやってる作家さんの全否定じゃないですか(笑)。最初にその話を田畑さんから聞いたとき、まず呆れたんだけど、あとから『すごいこと言うな』って感心しました。でも、それが最終的には政治家まで登場するヒーロー物になるなんて思ってもいなかった。だって、もともとの『アクメツ』の発案者はおれですからね。

出発点は映画の『シックス・デイ』なんですよ。敵キャラがクローン人間で、シュワルツェネッガーに殺されても殺されても襲ってくるっていう話なんですけど、この敵キャラの設定をヒーローにおきかえたらおもしろくない?っていうところから始まって、何度殺されても蘇ってくるヒーローが街の悪と闘うダークヒーロー物ってどう?って田畑さんに振ったら、返ってきた言葉が『そんな暴走族みたいな小悪党を倒してどうするの』じゃあ、敵は誰?『官僚かな』。あ、またこの人、変なことを言い出したって思いましたね(笑)」

田畑先生

「どうせ倒すなら、上からのほうがいいじゃない。あとは、それまでのダークヒーロー系の主人公って、すごくクールな、寡黙なキャラクターが多かったから、そうではなくて、倒すわけを全部話してから倒すキャラにしたかったんですね。ちょうどその頃、『クイズ$ミリオネア』っていうテレビ番組があったんですけど、あんな感じで敵と問答してから倒すっていう、ベラベラしゃべる殺し屋の話っていうのもやりたかったんです。

『アクメツ』って、たぶん8巻くらいまでで、(エンターテインメント作品として)やろうとしたことは全部やっているんですよ。あそこで終わっても問題なかったんですけど、そのあと18巻までやれたことで、死生観とか、自分の個人的なテーマにまで踏み込めた気がします」

余湖先生 「田畑さんは、やりきった感があったよね」

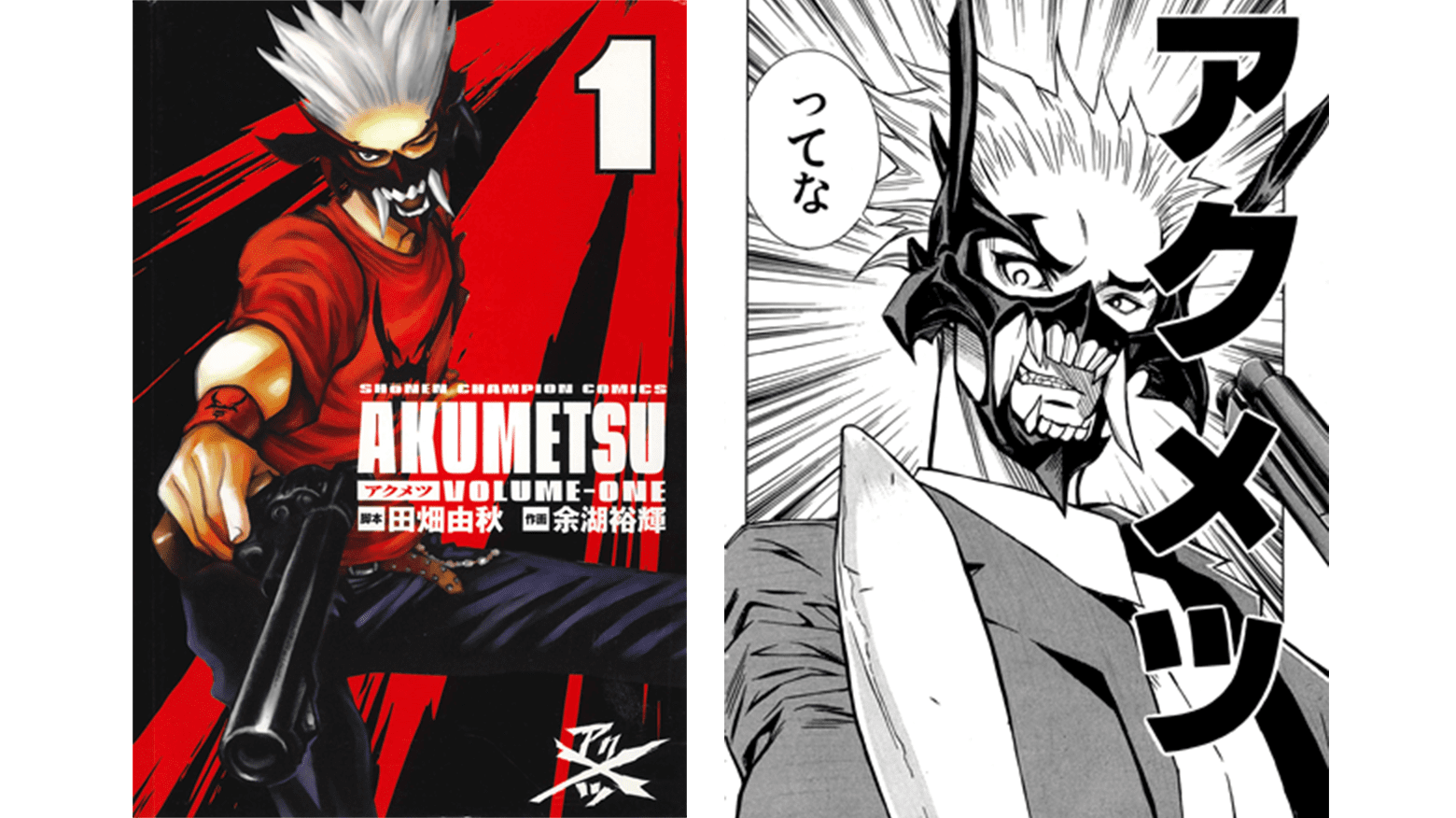

田畑由秋●たばた よしあき

神奈川県出身。2002年に週刊少年チャンピオンで「アクメツ」の脚本を担当した。現在もチャンピオンREDにて「ニンジャスレイヤー キョート・ヘル・オン・アース」の脚本を担当している。(写真左)

余湖裕輝●よご ゆうき

北海道出身。田畑由秋先生とのコンビでは多くの作品を手掛けた。週刊少年チャンピオン誌上で「アクメツ」の連載を開始し人気を博した。田畑由秋先生と共にチャンピオンRED誌上で「ニンジャスレイヤー キョート・ヘル・オン・アース」の作画を担当している。(写真右)

田畑先生 「デビューしたてのマンガ家って、自分の好きなものを描けなくて、意にそぐわないものをしかたなく連載するっていう人も多いじゃないですか。でも、わたしは『コミックマスターJ』と『アクメツ』は自分のやりたいこと、思ってたことを全部出し切るくらいやらせてもらったので、終わったときは燃え尽きた感がありましたね」

『アクメツ』でもうひとつ特筆すべき点は、時代に先駆けて作画がフルデジタルで行われたということだろう。いまでこそ一般的になったデジタル作画だが、連載開始当時の2002年には、それは画期的なことだった。 余湖先生 「話の流れ上、話の中に大量にアクメツが出るわけじゃないですか。あれをいちいち手で描いてたら間に合いっこない。デジタルじゃないと絶対に無理なんですよ。だから、この話を田畑さんが作った段階から、これはフルデジタルじゃなきゃ無理だよっていう話をして」

田畑先生 「最初は反対したけど、今となってはその判断には感謝しかないです」

余湖先生 「ただ、田畑さんに言いたいのは、だからといって脚本に《一万人の群衆が~》とか書かないでほしい! 田畑さんは文字で書くから一行だけど、おれはどれだけ作業しなきゃいけないんだって(笑)」

確かに『アクメツ』の、あの印象的な凝ったデザインのマスクを、毎回大量に描くためには、デジタル作画のほうが向いているだろう。 余湖先生 「あのマスクも、最初はもっとゴチャゴチャしたデザインだったんですけど、田畑さんにダメ出しされて、あの造形になったんです。つまり『バットマン』のバットマンマークみたいに、マークがそのヒーローのシンボルとして認識できるようなものでなければいけない、と。それで『アクメツ』もマークから先に考えて、あのマスクになったんですよ。(主人公の)迫間生の髪を白のオールバックにしたのも、仮面が目立つ絵面にしようっていう狙い。ようはマークありきで、主人公のビジュアルも決めていったんです」

お話をうかがった田畑先生の仕事場には、ファンの方からのプレゼントだという『アクメツ』の精巧なマスクが飾られていた。そして、このマスク以外にも、ファンからはユニークな贈り物が届くことがあったという。 田畑先生 「フランスのファンからは『アクメツ』の歌が送られてきました。フランス語だから、何を言ってるかさっぱりわからないんですけど(笑)」

インパクトの強いマンガではあったが、読者からの反応は好意的なものが多かったと余湖先生も振り返る。 余湖先生 「編集部からも『意外と批判は少ないよ』って言われました」

田畑先生 「どこかでせき止められてただけかもしれない(笑)」

余湖先生 「『アクメツ』は週刊少年チャンピオンだからやれた、という部分もあるよね」

あの当時に、おれたちのクローンを生んでおけば…

最後に、おふたりからチャンピオン50周年への記念コメントをいただいた。 田畑先生 「50周年というのが驚きますよね。自分とほぼ同じ歳」

余湖先生 「本当、その流れから考えると、おれたちが関わったのって一瞬じゃん。『ドカベン』や『刃牙』シリーズと比べられたら、すみませんっていうしかない(笑)。だから、週刊少年チャンピオンに対しては申し訳なさが実はあります。これが30代、40代の頃だったらまたいくらでも、って感じなんですけど、いまはさすがに体力がね」

田畑先生 「おそろしいよね、週刊連載は」

余湖先生 「あの当時に『アクメツ』のようなクローンのプラントを作って、おれたちのクローンを生んでおけば、いまでも週刊でできるんだけど、それをやれなかった自分たちが悪い(笑)」

田畑先生 「でも、これからも続いていってほしいです。あと50年は続いてほしい。その頃には自分では見られないかもしれないけど」

余湖先生 「そうかな」

田畑先生 「だって、そうなったらわたし100歳だよ。絶対ムリだよ」

余湖先生 「ギリいけるって! それを、これからの楽しみにしようよ! 100歳まで生きて、チャンピオンを読もう(笑)」