2019.10.03

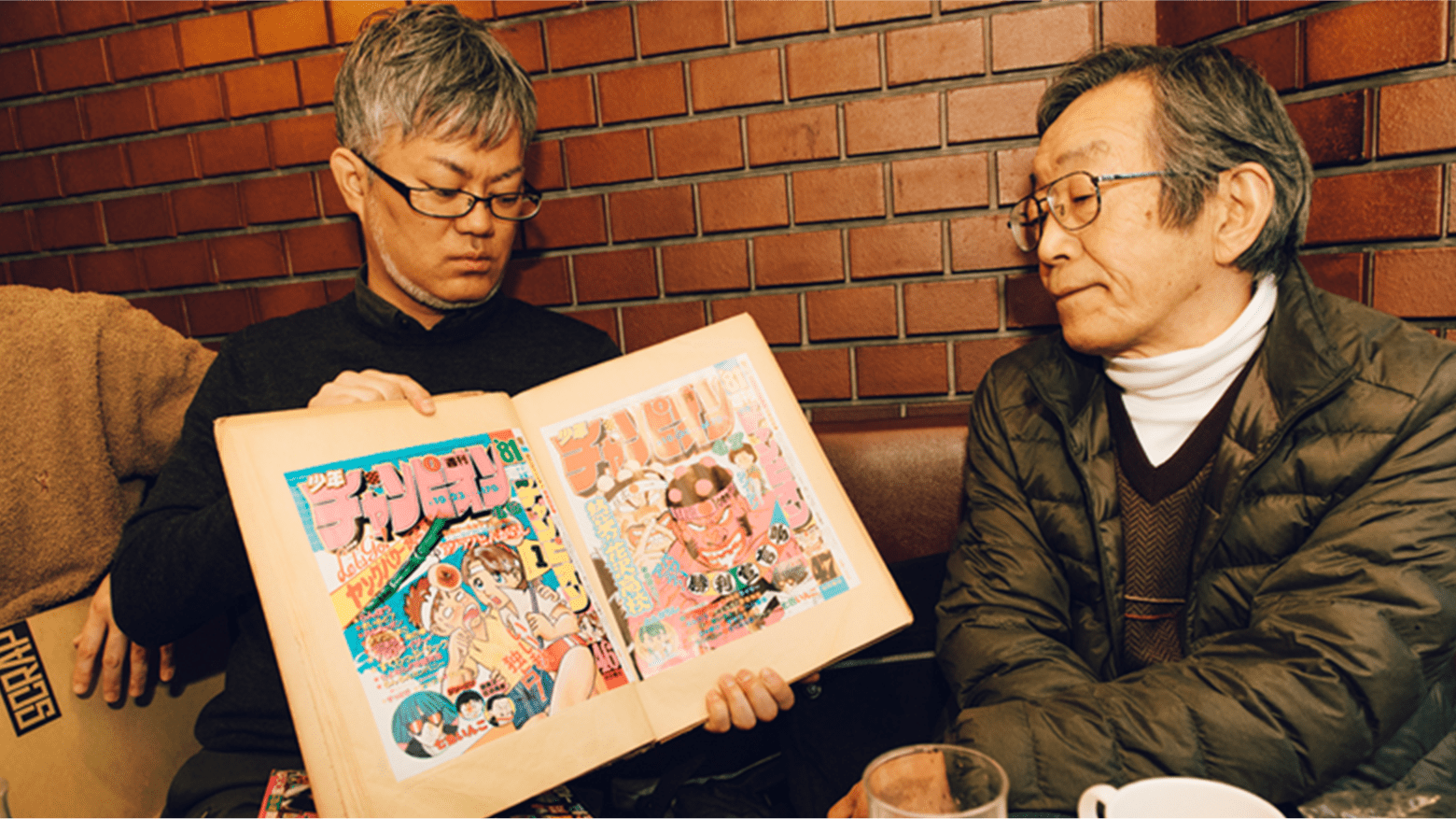

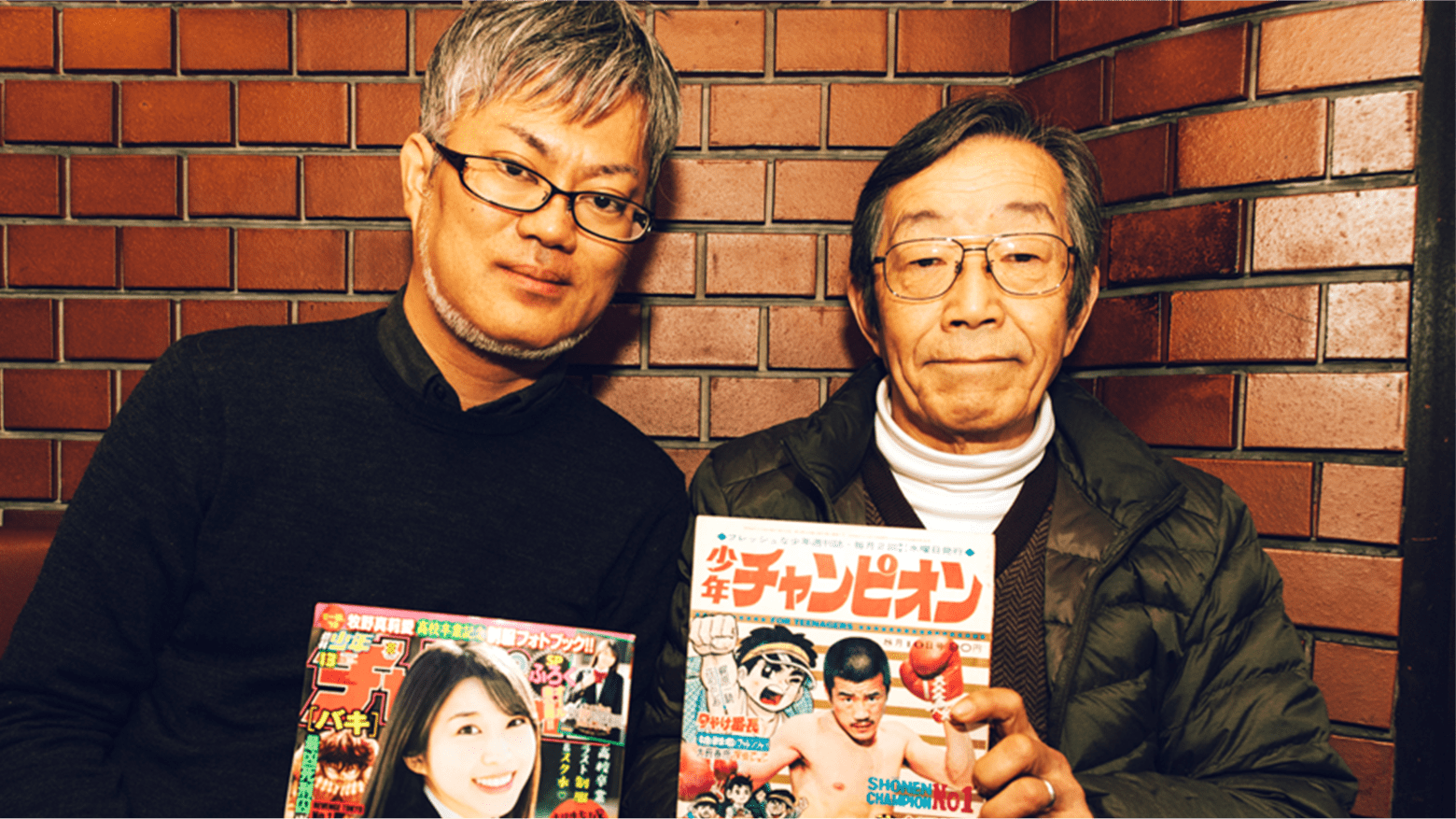

3代目編集長 阿久津 邦彦

(1981年47号-1983年9号)

週刊少年チャンピオンを創った男たち

『がきデカ』、『マカロニほうれん荘』など、黄金時代を支えたヒット作を数多く手掛けた天才編集者は

この50年をどのように捉えているのか!? 3代目編集長・阿久津氏に直撃インタビュー!!

新しい感性を失わない オススメは“艦これ”

『がきデカ』、『マカロニほうれん荘』をはじめとして、阿久津さんは数々の大ヒット作を手がけられました。

あの頃の秋田書店はいろいろな意味でむちゃくちゃな会社でしたからね(笑)。自分が楽しければいいやと思ってやっていたし、やらせてくれました。自分が楽しくなければ人に楽しいことを伝えられないでしょう?

何かヒットを作る秘訣があったんですか?

ないですよ。たまたま彼らが何かを描きたいときに僕に出会っただけです。強いて言えばよく本を読んでいたくらい。僕はSFが好きでしたから、早川文庫はほとんど読んでいました。本もデータがあるものじゃないとだめですね。データのある本を読むと、まったく違うジャンルでも重なり合う部分に気づくんです。そうすると人に喋りたくなって、それを話すと喜ばれました。

新しい知識や情報を常にインプットされていたわけですね。

面白いものがあれば気になりますからね。今も「艦これ」とか「とうらぶ(刀剣乱舞)」を楽しんでますよ。

いきなり凄いキーワードが飛び出してびっくりです(笑)。

面白いですから。プレイしていますよ。『ファンタシースターオンライン』もね、あれは傑作ですよ。

感性が若いです。

僕はもう75歳ですから新しいものを取り入れないとボケてしまうんですよ。

秋田書店へは1970年に入社されています。ちょうど『週チャン』が誕生して1年経った頃ですが、最初から『週チャン』配属だったのですか?

最初の配属は『まんが王』という月刊誌で当時の編集長は壁村さん。いきなり本誌記事の担当にさせられました。400ページくらいある左右の柱の原稿を毎月書かされ、雑誌のなかに入っている広告のレイアウトや版下も作らされました。

編集者に加えてデザイナーの役目も担っていたんですね。

当時はグラビアじゃなくてジンク版(亜鉛の印刷版)でしたしね。

印刷の歴史ですね。

写植じゃなくて活版印刷だったので、校正が出て間違いが見つかると、大日本印刷の活字部署に行って正しい〈活字〉を拾ってくるんです。修正するところに穴があいているから〈活字〉を下からはめ込むっていうのをやっていました。象嵌っていうんですけどね。

新入社員でそこからやるとあっという間に即戦力になりますね。

だけど、1年くらいたったときに雑誌がなくなって、僕は青年誌の『漫画ホット』に配属になりました。結局、その1年後に壁村さんが『週チャン』の編集長をやることになって『週チャン』へ呼ばれたんです。

『週刊少年チャンピオン』は、2代目の壁村編集長になった瞬間から大きな変革があったそうですね?

壁村さんはもともとそんなに器用な方じゃないので、かつて自分がお付き合いしていたマンガ家さんに力を貸していただこうということで、次々と新しい連載をお願いしたんです。

編集長に就任した瞬間に『魔太郎がくる!!』(藤子不二雄Ⓐ)、『ふたりと5人』(吾妻ひでお)、『はだしの巨人』(望月三起也)といった大人気作家の連載が一気にスタートします。阿久津さんが最初に担当されたマンガ家さんは?

吾妻ひでお先生と新岡いさお先生ですね。吾妻先生は先輩から引き継ぎました。僕は当時から早川書房のSF文庫をほとんど読んでいるくらいSFが好きだったので、吾妻先生の名前はもちろん知っていました。SF界では有名な方でしたから。

『ふたりと5人』は中学生の男の子が住む部屋の隣にまったく同じ姿・形の女の子がいてというギャグですが、吾妻先生の描く女の子がとにかく可愛かったです。

あの頃、赤塚先生の『おそ松くん』が全盛期でしたからね。あっちはそっくりな兄弟6人だから、こっちはそっくりな家族5人でやろうって。

ええっ!? そこにインスパイアされたんですか!?

そう。吾妻先生にお願いして。

打ち合わせなどはどうされていたんですか?

打ち合わせなんてしません。ギャグは無理ですよ。「暑くなってきたから夏っぽいネタはどうでしょう?」って話くらいは持っていくけど、あとはなにも。僕は何も言えません。

そうなんですね。SFの話で盛り上がったりは?

お互いSFが好きだから、そこは絶対に噛み合わないです。最初にこれでいきましょうってなったらあとはお任せです。ただ、彼はたったひとりで毎週16ページを描いていたから、大変だったと思います。

『喜劇新思想大系』から『がきデカ』へ

大ヒットとクレームの間で

『光る風』など、SF作家のイメージが強かった山上たつひこ先生が『がきデカ』を描いたのも衝撃でした。

あの方の本質は『喜劇新思想大系』だと思っていますから。SFじゃなくてギャグなんです。僕はあの作品が好きだったので、山上先生のところへ行って、『チャンピオン』で描いてくださいとお願いしました。

どんな依頼の仕方をされたんですか?

「面白いものを描いてください」と言っただけです。どんなものが面白いかを珈琲を飲みながら話していたら、山上先生が『刑事コロンボ』みたいなものを描きたいと言われたので、『チャンピオン』は少年誌だから、おじさんを主人公にはできません、と。でも主人公が子供だったら大丈夫だと。

こまわり君のスタートはコロンボだったのですか⁉

刑事じゃわかりづらいからお巡りさんの格好にしようと言って。小さいお巡りさんだから“こまわり君”。

シンプルですね!

あとはもう山上先生にお任せです。壁村編集長からは、〈セックスと殺し〉以外だったら何をやってもいいと言われていたので、なんでもアリにしようと。

結果的に『がきデカ』は大ヒットとなり、「死刑っ!」などのギャグが社会的ブームにもなりました。

姑息なやり方ですけど、お手紙を送ってくれたファンの名前をキャラクターにそのまま引用したんです。そうしたら、それが口コミで広がって、すごい量のアンケートハガキが届いたんです。つまりキャラクターに自分の名前をつけてくれるんじゃないかってことで(笑)。

阿久津 邦彦 ● あくつ くにひこ

1944年茨城県生まれ。早稲田大学卒業後、1970年に秋田書店に入社。

『まんが王』、『漫画ホット』を経て、1972年に『週刊少年チャンピオン』に配属。

名前は先生がつけるんじゃないんですか?

もちろん先生がつけるんだけど、打ち合わせでこんな名前はどうですか?って言ったら「いいね」と言ってくれて。たまたま思いついてやっちゃったんだけどね。

『がきデカ』は、刺激が強過ぎて、教育委員会などからもクレームが来たと聞きました。

教育委員会どころか社内からの非難が凄かったですよ。あるときなんて社長に呼びつけられて壁村編集長と一緒に怒られたり。

社長から怒られたんですか?

冒頭の見開きページでいきなりオシッコしているシーンをやったら「これはなんだ!」と。おちんちんをあれだけ鮮明に描いたのは少年誌で初めてじゃないかなあ。

そのシーンを山上先生が描くのを止めたりはしなかったんですか?

だって面白いじゃない? まあ、あとで教育委員会からもずいぶんクレームが来ていたと聞きましたけどね。壁村編集長からは何も注意されませんでした。「面白ければやれ」って。壁村さんだけが味方だったかもしれませんね。

持ち込みに来た美少年

鴨川つばめ先生との出会い

鴨川つばめ先生の『マカロニほうれん荘』はどうやって生まれたんですか?

持ち込みですよ。彼はたしか『週刊少年ジャンプ』で佳作を獲って専属契約をしていたんだけど、縛りが厳しいというので契約を解除して、そのあとに秋田書店へ持ち込みに来られた。柳沢きみお先生なんかもそうでしたけど、『ジャンプ』からウチに持ち込みに来られた方は何人かいらっしゃいましたよ。

持ち込みのときの印象は?

独特のファッションスタイルで、髪の毛も肩くらいまで伸ばしていて美少年でしたね。

ロックミュージシャンみたいですね。

クイーンとキャロルが好きでね。テープを擦り切れるまで聴いていましたよ。

『マカロニほうれん荘』は画期的なギャグでした。どうやって立ち上げられたのですか?

『マカロニ~』の前に『月刊少年チャンピオン』で1年くらい『プルプルぷろぺら』ってラブコメを描いていました。僕はそっちのほうが好きでしたけどね。ただし、ストレートなラブコメだったから人気はそれほどなかった。男の子も女の子も可愛かったんだけど、それだけに見えたんだろうね。

ヒットには至らなかったんですね。

それが2年ほど続いたときに壁村さんがポロッと「お前、そろそろアイツに週刊誌やらせろ」って言われたんです。

その連載が『マカロニほうれん荘』なんですね。ラブコメ路線をギャグにしたのも画期的です。

……うん。僕はたまたま出会う人がギャグ肌の人が多かったんだよね。僕の趣味的にはSFやストーリー系の作家さんなんだけど……どういうわけかギャグの方との出会いが多かった。

確かに吾妻ひでお先生、山上たつひこ先生、鴨川つばめ先生、ギャグ系の作家さんと一緒にやられているイメージがあります。

やっぱりギャグは好きだから、後に出てくる浜岡賢次先生のデビューの頃とか面白いなと思って見ていましたけどね。

新人から漂う“匂い”を見る!

売れるマンガの約束とは?

80年代に入ると、とり・みき先生の『るんるんカンパニー』も担当されます。

とり先生は漫画賞に応募してくださったんですね。ほぼ同じ時期に小山田いく先生や神矢みのる先生がいるのかな?(1979年12回にとり先生、13回に小山田いく先生と神矢みのる先生)。

投稿作ではどんなところを見られるのですか?

とり先生も「匂い」がするんですよね。

「匂い」がわかるんですか?

そういうものでしょ? 「匂いを見る」というか。

すいません……センスとかですか?

新人賞ってだいたい上手くないじゃないですか? だから書き込みは足りないんだけど、何を描きたいかっていう思いがどこかに出る。その点ではギャグがいちばんわかりやすい。この人のコアな部分はここなんだなって「匂い」が出ているんですよ。

その「匂いを嗅ぎ取る力」が阿久津さんの能力なんですね。他にもマンガを見る上で意識されていたことはございますか?

僕らの頃のマンガの売り方ってキャラクターの「目線」なんです。目線がどっちを向いていて、どういう表情をしているかで売れるかどうかがなんとなく匂う。まあ、僕らがやっていた頃と今ではずいぶん変わってしまいましたからね……。今のマンガはキャラクター自体の存在感で見せるから僕はなかなか読めないんだけど。

昔と今ではマンガの見せ方が変わってきているんでしょうか?

僕らの頃は約束がいっぱいあったんですよ。例えば、読者って見開きを2~3秒で読むんだけど、そのときに必ずどこかでキャラクターと目が合わなければいけないとか。

なるほど。読者と目を合わせるわけですね。

目を正面に向かってまっすぐに描くんじゃなくて、目線が合うようにちょっと下を向いた感じに描くとか。読者の視点を考えないといけない。

男女の描き分けも約束事がありそうですね。

線の入れ方でも男の子と女の子の入れ方は違います。輪郭線も顎のラインとラインに線画があるわけじゃないから、どっかで細くしないといけないとか。見せたい絵のために他の線を削っていくとか。昔はそういう約束がありましたからね。

時代の半歩先をゆけ!壁村イズムの継承者

先ほどから壁村編集長の話が出てきますが、どんな方だったんですか?

凄い人としか言いようがない。緻密でいながら豪放磊落で先の見える人ですね。「一歩先を見ちゃダメだ。半歩先を見ろ‼」と言われていました。僕なんかは一歩も二歩も先に行っちゃうタイプだけど、そうじゃなくて、壁村さんは半歩先じゃなきゃダメだと。先に行きすぎるのも良くないし、時代とベッタリでもダメ、ちょっと先の半歩。あとは子供の気持ちを掴むために「しゃがめ」ともよく言われてました。僕も今、孫がいて実感できるんですけど、子供を抱く時ってしゃがまないといけませんよね。目線を合わせるってのもあるだろうし、抱きしめることで肌感覚、つまりは気持ちを掴むことが大事ってことなんでしょうね。

その意識が250万部という大部数を作ったんですね!!

日本中のラーメン屋と喫茶店に『チャンピオン』を置こうって話をよくしてましたよ(笑)。

壁村さんには武勇伝も多いですが、当時はやはりケンカもあったんですか?

ないです。僕が一緒にいたときは一度もない。むしろゴールデン街に行ったりすると僕のほうがケンカすることは何回かあって、壁村さんが僕を止める方でした。ただ、大山倍達さんや梶原一騎先生、真樹日佐夫先生らと毎日のように飲みに行って、中華鍋でウイスキーを飲んだりはしていましたよ。

阿久津さんにとって壁村さんとはどんな存在なんですか?

全てですよ。もっと言うなら秋田書店のすべてです。

9年間続いた壁村編集長から1981年に阿久津さんに〈編集長〉のバトンが渡されます。予感などはあったのですか?

なんの気配もなく、いつものように壁村編集長と飲んでいるときに、「お前、次、編集長やるんだよ」って。「嘘だろ」と思いました。

ただ、阿久津さんが編集長になったときの『チャンピオン』は、70年代を支えた『ブラック・ジャック』、『マカロニほうれん荘』、『がきデカ』、『ドカベン』が終了したあとです。かなりプレッシャーがあったのでは?

大変でした。編集部の雰囲気も良くなかったですしね。それに僕が編集長になった1か月後に壁村さんが倒れたりして……やはりカリスマが去ったあとは良くないですね。

編集長になってから、神矢みのる先生の『プラレス3四郎』や佐藤宏之先生の『気分はグルービー』の連載が開始され、80年代の『チャンピオン』の歴史がはじまりました。

神矢みのる先生はそれまでは『弾がいく』などの連載をして貰っていたのですが、ヒットというところまではいってなかったので、牛次郎先生の原作で、プロレスとプラモデルを合わせた作品をやって貰いました。それが『プラレス3四郎』です。

当時、ゲーム&ウォッチが出てきたり、子供たちの遊びが変わってきたころです。

僕はもともと移り気なので、新しいものが好きなんです。ちょうどそのころパソコンもできてきたりして、子供たちの遊び方も変わってきていたので、そこでハマったのでしょう。

『気分はグルービー』も音楽マンガとしてかなりリアリティのある作品でした。現在、活躍しているミュージシャンのなかでも好きだという方は多いです。

佐藤宏之先生はあすなひろし先生のアシスタントだったんですね。面識もあったし、地元が茨城県で同郷だということもあり、話が合ったんです。ただし、佐藤先生が描く女の子の股の形が僕は好きじゃなくて、女の子の股についてずいぶん話しましたよ(笑)。まあ、どっちが好きかって好みの話ですけど(笑)。

編集長時代の思い出は?

怒られている記憶しかないですね。

怒られていたんですか?

部数がどんどん下がっていきましたからね。だから1年ちょっとでクビになったんですよ。

80年代は『ジャンプ』や『サンデー』が元気でしたが、意識されたりは?

こっちは身の丈に合ったことしかできないですからね。80年代に入って、雑誌を併読する人が増えたけど、70年代はどれか一冊、自分に合った雑誌を読んでいる時代で、みんなが『チャンピオン』だけを読んでくれていた。時代は変わったんですね。

『週刊少年チャンピオン』が50年を迎えました。感慨深いものはありますか?

ないです。マンガって今と半歩先だから、振り返っても意味ないですよ。とにかく次に行かなきゃいけないですよ。これからのことは今の編集長が考えることです。

- 「壁村さん」→壁村耐三氏。週刊少年チャンピオン2代目、5代目編集長。

週チャンを少年誌初の250万部の部数に導いた立役者。180cmを超える長身で大迫力の風貌。

毎晩秋田書店近くのスナック「紅」に通い、新企画のアイディアなどを編集部員たちと語り合っていた。 - 「喜劇新思想大系」→1972年から1974年にかけて双葉社『マンガストーリー』及び『別冊マンガストーリー』にて連載されたギャグ漫画。主人公・逆向春助とその仲間たちの日常がエログロ織り交ぜて描かれる。現在では炎上しそうな猟奇的な描写や卑猥な表現が盛りだくさんだが、人間の本質=「下品」を描き切った大傑作。

- 「刑事コロンボ」→1968年から1978年まで放送されたアメリカのTVドラマ。

ロサンゼルス市警殺人課の警察官コロンボが毎回様々な犯行を暴く。

冴えない風貌のコロンボがジワジワと犯人を追い詰める駆け引きが痛快。 - 「大山倍達」→フルコンタクト空手・極真会館の創始者。

「牛殺し」や「ビール瓶手刀切り」「十円玉曲げ」など数々の伝説を残す。

大山の半生を描いた漫画『空手バカ一代』(原作:梶原一騎、漫画:つのだじろう・影丸譲也)も有名。

阿久津編集長時代に連載がはじまったおもな作品

- 『鏡四郎! 鏡四郎!』 外薗昌也

- 『気分はグルービー』 佐藤宏之

- 『あんどろトリオ』 内山亜紀

- 『ええじゃない課』 山上たつひこ

- 『ダントツ』 水島新司

- 『正平記』 柳沢きみお

- 『ぶるうピーター』 小山田いく

- 『プライム・ローズ』 手塚治虫

- 『プラレス3四郎』牛次郎(原作) 神矢みのる(作画)

- 『燃えろ! 一歩』 堂上まさ志

- 『未来警察ウラシマン』 タツノコプロ(原作)明石のぼる→乾はるか(作画)