2019.06.11

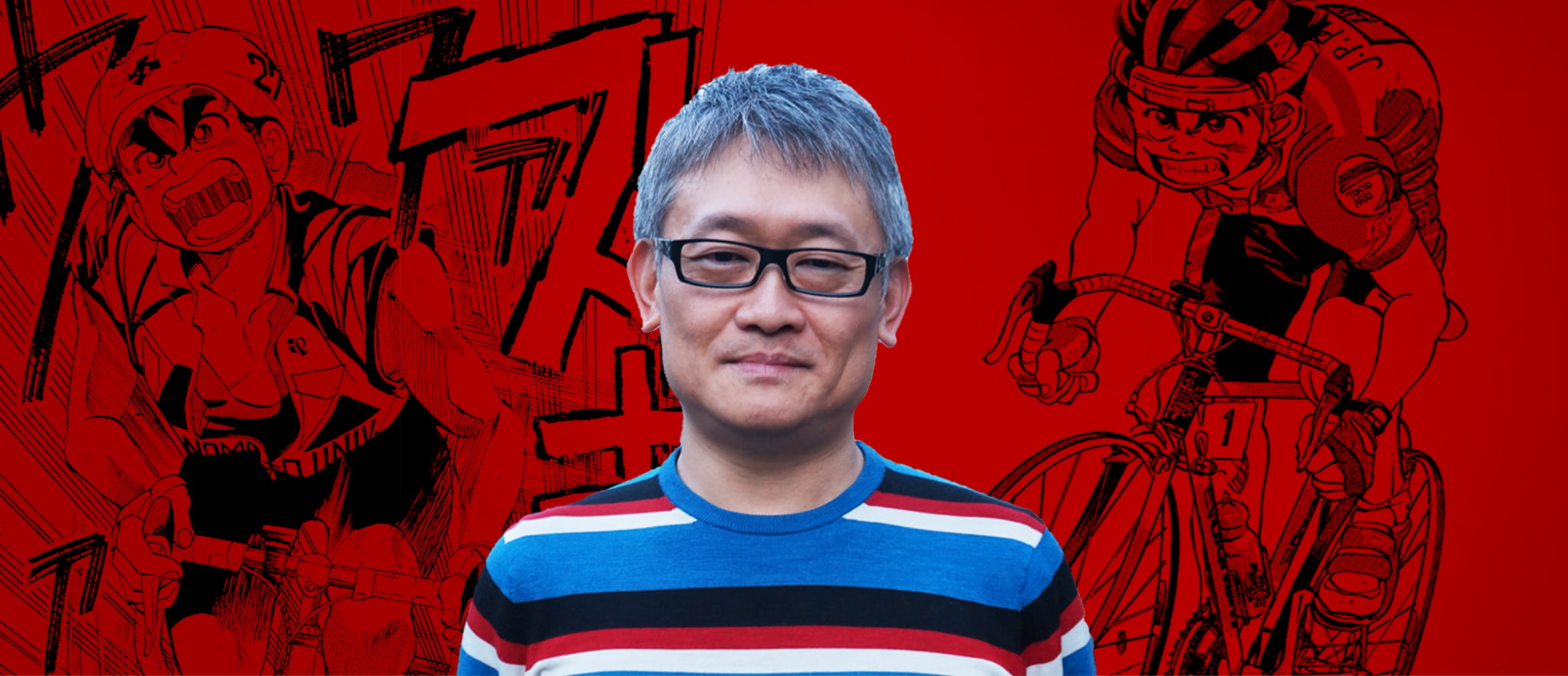

“シャカリキ!” 曽田正人先生

レジェンドインタビュー

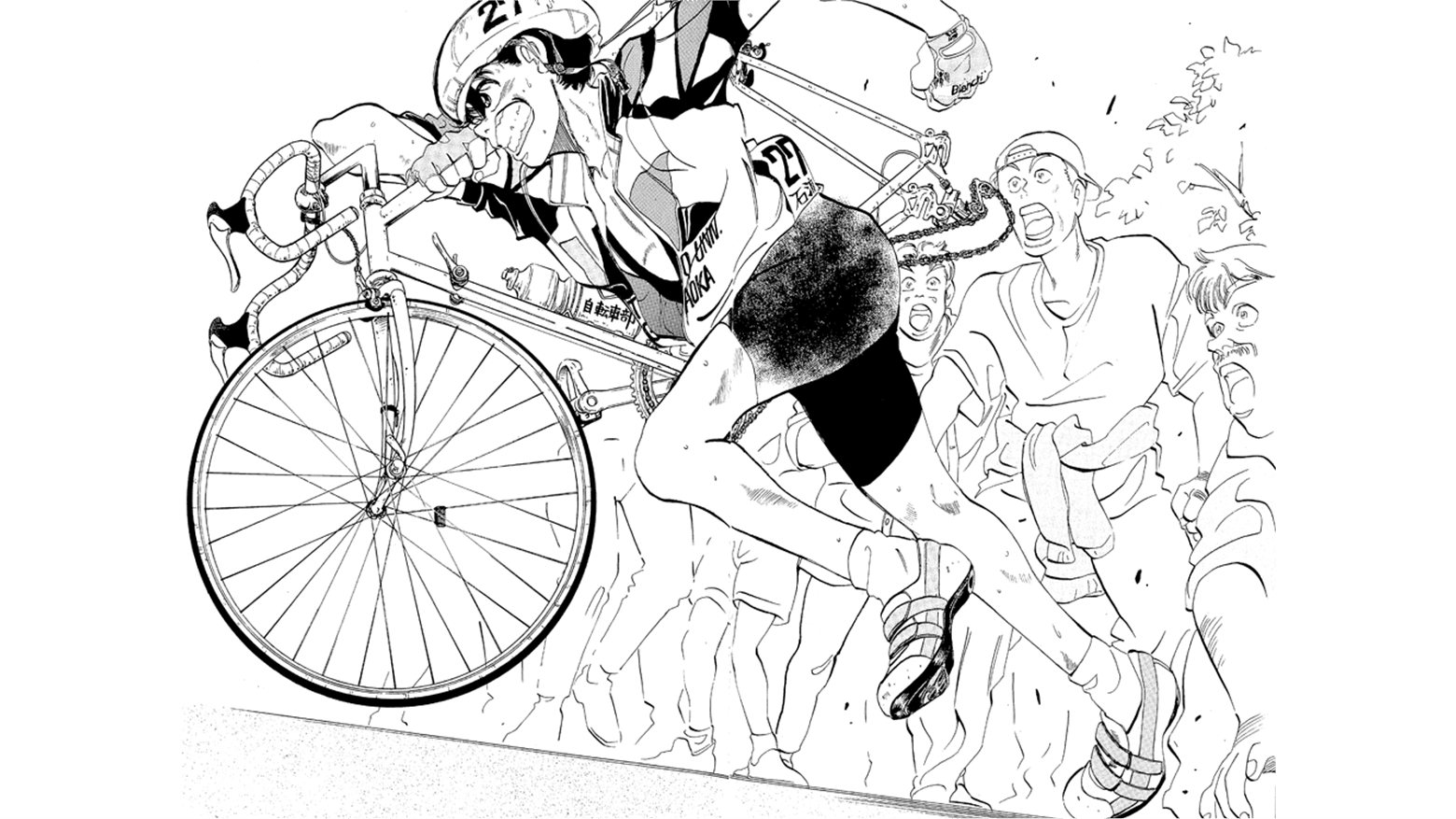

泥臭くも決して己を曲げずに、ペダルをこぎ続ける自転車少年・野々村輝を描いたスポーツマンガの傑作「シャカリキ!」

曽田正人ワールドの原点となるこの作品は、決して華麗に穏やかに生まれたものではなかった…!!

マンガ家の道を若くして選ぶも、

始めは苦難が続く日々だった

子供の頃、野球少年だったという曽田正人先生が、人生でいちばん最初に夢中になったマンガは『ドカベン』だった。

「白新高校のエース不知火守のまねして、ひさしにハサミで切れ目を入れたキャップをかぶって通学してました(笑)。とくに31巻は何回読んだかわからないですね」

読むだけでは飽き足らず、最初はドカベンの模写、さらにはオリジナルの野球マンガも描くようになっていく。

「同級生に回し読みしてもらってたんですけど、『次は?』って言われるのがうれしくて、小学校の低学年の頃にはもう『マンガ家になりたい』と思うようになってました」

その後、中学高校とマンガを描き続け、入学した美術系の大学も「このまま通ったところで、マンガには役立たないだろうなと」半年で中退。念願かなって21歳でマンガ家デビューを果たすが、はじめの数年は満足するものを描けない日が続いたという。

「自分でなにを描きたいのかわからないまま描いてるし、載ったものにも納得いかない。一言でいえば、ぼくの実力不足ですね」

誰とも会わず、ひとりきりで部屋にこもってネームを描いているうちに、「すっかりバブル時代が終わってました」と苦笑する曽田先生、ようやく手応えのあるネームを描き上げたとき、曽田正人先生の脳裏に浮かんだのは週刊少年チャンピオンだった。

「せっかく描いたんだから誰かに見てほしいと思ったときに、子供の頃、チャンピオンが大好きだったことを思い出して、『そうだ、いまこそ週刊少年チャンピオンに見てもらおう』と思ったんです」

その作品、『FIRE&FORGET』は見事、1991年35号から5号連続で掲載されるのだが、曽田先生の記憶によれば「たぶん人気アンケート最下位だったはず」という残念な結果に終わってしまう。実績のない新人作家のことである、普通であればいったん仕切り直しとなってもおかしくないところだが、週刊少年チャンピオンは違っていた。

「そこが週刊少年チャンピオンのすごいとこですよ。これでもう週刊少年チャンピオンとの縁は切れただろうなと思っていたんですけど、当時の編集長が、アンケートの結果は関係なく、『今回はあくまで訓練。次は週刊連載をやらせよう』と思ってくれていたらしいんです。

もちろんアンケートの結果を重視することも大事だと思うんですけど、『いいところもあるんだけど、いまはまだそれがうまく表現できていないだけだから、アンケートの結果が出ないのもしょうがない』という見方をしてくれた。編集長とは何度か一緒に食事もしたこともあるし、あまりほめられたおぼえもないんですけど。言葉でいいことを言われるよりも、本心からぼくのマンガを好きでいてくれるんだなということが態度で伝わってきた。言葉よりも、行動で示してくれるようなその感じが本当にうれしかったんです。

でも、それって編集長だけじゃなくて、週刊少年チャンピオン全体のイメージもそうなんですよね」

曽田正人●そだ まさひと

1992年に「シャカリキ!」を週刊少年チャンピオンで連載。その後、「め組の大吾」「昴」(小学館刊行)や「capeta」(講談社刊行)などメディア化されるヒット作を数々生み出した。現在は月刊少年マガジンにて「Change!」を連載中。

そして翌1992年にはじまった連載こそ、自転車競技ロードレースの栄光と挫折を描いたスポーツマンガの傑作『シャカリキ!』だった。しかし、初めての週刊連載は悪戦苦闘の日々だったと曽田先生は語る。

「いま思うとそんなには悪くないと思うんだけど、当時は過剰に、『もうダメだ』と思いつめたりもしてたんです。そうやってぼくが悩んでいたりすると、担当さんが自分がいかに『シャカリキ!』を好きかということを語ってくれたりして。担当さんとは年齢も近かったから、本当に同志みたいな関係でしたね。

その頃は、ぼくもいま以上にガキだったから、マンガがうまくいってないときなんか本当に荒れちゃって打ち合わせなしで描いたりしたこともあったんです。そういうときも『いまの自分にはアイデア出ないだろうから、出そうな人を連れてくる』って言って、本当に連れてくるんですよ。もっと優秀なやつを連れてくるから打ち合わせしよう、自分のプライドなんかどうでもいいから、いい作品を作ろうってことですよね。すごいですよ。ぼくには、いまでもその器はないかもしれない(笑)。

そもそも『シャカリキ!』っていうタイトル考えたのも、編集部ですから。ぼくは『ボーンシェイカー(骨ゆすり)』というのを考えていたんです。昔の自転車はそう呼ばれていたんですよ。だけど、それは『かっこよすぎる』と。じゃあもうまかせたって言って他の作業を進めていたら、ある日連絡が来て、『このマンガはシャカリキ!だ』(笑)。でも、『シャカリキ!』って、いいタイトルですよね。一発で気に入りました。このロゴも自分で描いたんですよ」

悪戦苦闘の日々の中、味方だったのは担当と

盟友・板垣恵介先生

煮詰まっていた曽田先生に手を差し伸べてくれたのは、編集部だけではなかった。

「板垣恵介先生と電話で話しているときに、『おもしろいアイデアは、いますぐやんなきゃダメなんだよ!』って言われて。やっぱり板垣恵介先生が言うと言葉の重みが違うんですね。そうだよなと思って。

単行本4巻で、野々村輝が自転車を担いで走るエピソードがあるんですけどこれ、大昔のツール・ド・フランスでの出来事から発想しました。

車輪を奪われた選手がいて、史実ではそこで終わりだったんですが漫画では別の展開にしていつか描こうと温めていたエピソードだったんですね。でも、板垣先生のすすめもあって、すぐ描くことにしたんです。

そうすると確かに読者からの反応がいいし、そのおかげで『このマンガ、いけるんじゃないか』という手応えをはじめてつかむことができた。それまでは本当に苦しんで描いていましたからね。

板垣恵介先生はいまでもたまに『元気にしてるか?』って電話くれるし、会ったら会ったで、みなさんご存知でしょうけどバイタリティのかたまりというか(笑)、全部の話がおもしろい。こんな人がいるのかと衝撃でしたね。本当に器の大きい方です。板垣恵介先生と知り合えたことも、週刊少年チャンピオンからもらったもののひとつですね」

連載後半、ツール・ド・おきなわのレースを描くための取材は、わずか半日という強行スケジュールだった。

「沖縄へ行ってレースのルートを追跡する車に乗り取材してとんぼ返りでそのまま原稿。

今だと休載して行こうという発想もあるけど、当時はその考え自体が無いんですよ、担当氏にも自分にも。

“週刊連載は休まないもの”ってどこかで誰かが決めてた(笑)。

だから逆にいうと迷わなくて済む。

むしろ「休んでもいいよ」と言われたほうがやりづらかったと思います。

あとね、自分の性格の問題もあるかもしれないけど過酷なスケジュールに打ちのめされるほど、「おれ、今めちゃ生きてるなあ」と実感して変な喜びが得られるんです(笑)

結構マンガ家に向いてる性格だなと自分でも思いますね。でもね、これがやりたかったんですもん。子供の頃からマンガに追いまくられる生活をしたいとずっと思ってたから、いまが夢のかなった状態だから、なんの不満もないというか、幸福感でいっぱいです」

予想をブッチぎって…みんなを畏れさせてほしい

最後に、チャンピオン50周年への記念メッセージをいただいた。

「チャンピオンはマンガに憧れるきっかけをつくってくれた雑誌だし、ぼくをマンガ家にしてくれた雑誌でもあるし、もともと自分の一生の中で欠かすことのできない雑誌なんですけど、さらに最近驚くのは、次々とムーブメントを起こすじゃないですか。マンガの歴史で、『次はこういうものが流行るだろうな』という予想をブッチぎって、とんでもないものを出して、しかも成功させている。

たとえば『BEASTARS』や『弱虫ペダル』には心底、驚かされましたし、『バキ道』だって、誰も予想もしなかった展開になって、話題になってる。この“話題になる”っていうことが重要で、ただ予想をブッチぎるだけならできるかもしれないけど、チャンピオンの場合、ちゃんとマンガ界の話題になっている。これからもチャンピオンには予想をブッチぎって、みんなを畏れさせてほしいなと思います。まあ、ぼくが言うまでもなくブッチぎるんでしょうけど(笑)」