2019.06.11

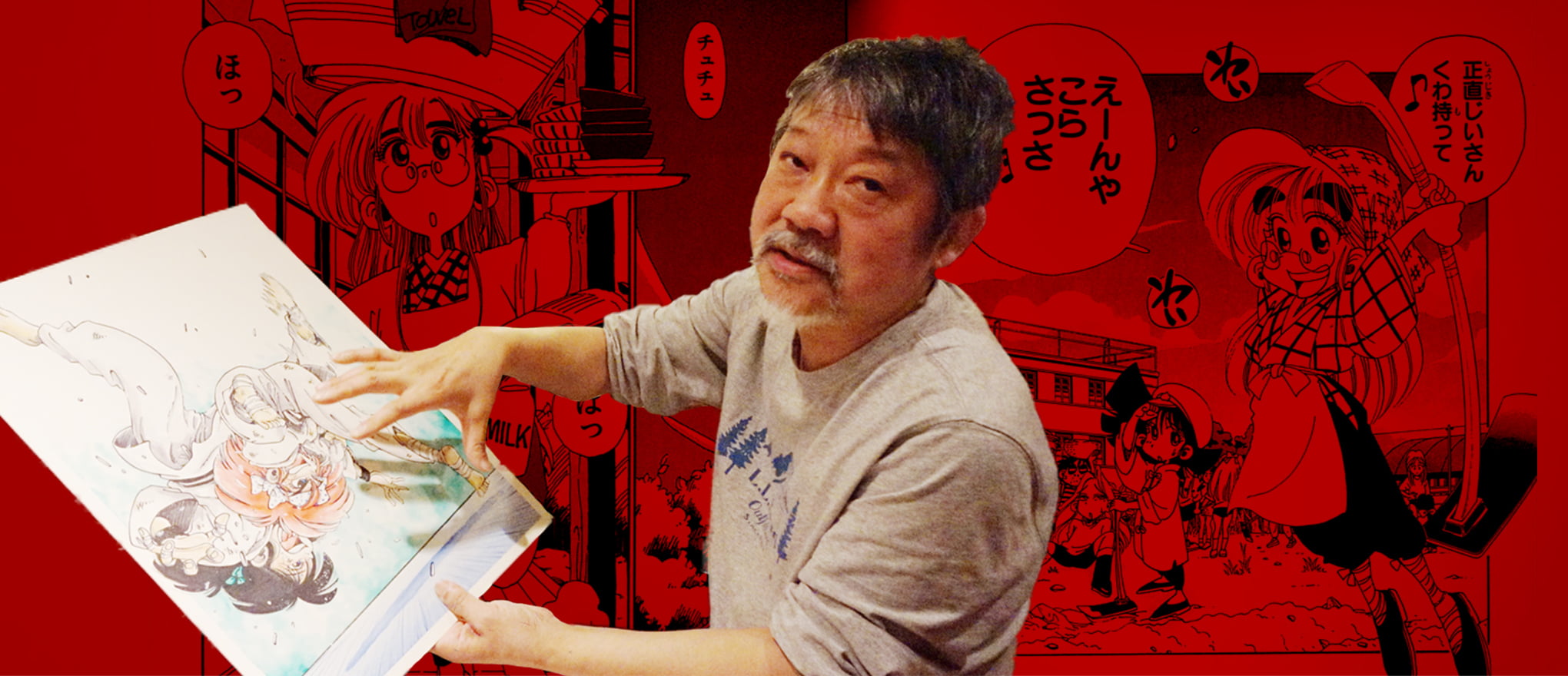

“三四郎²” きくち正太先生

レジェンドインタビュー

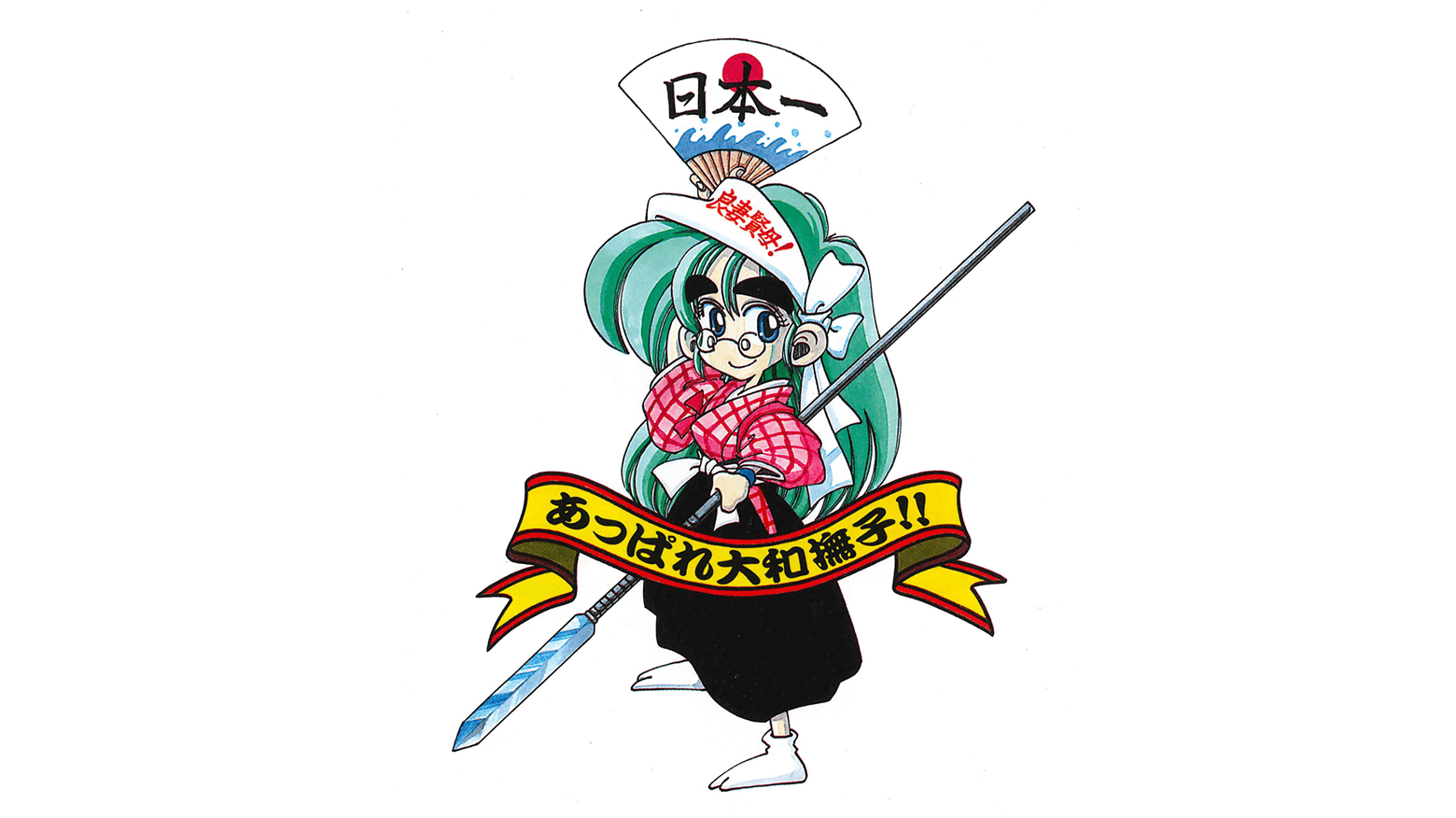

パワフルな野生児だけど、心優しい大和撫子の姿三四郎と、助平で下品な許嫁・豊臣三四郎のW三四郎が織りなすドタバタコメディ!!

その作者・きくち正太先生が語る、闘争心むきだしの連載秘話をご覧あれ!!

その一言がわたしの闘争本能に火をつけた

「週刊少年チャンピオンの編集部に二年近く、持ち込みしてましてね。あるとき、担当さんが『ちょっと待ってて』って言って編集部に原稿を持っていって。5分くらいしたら壁村さん(故壁村耐三氏 週刊少年チャンピオン第二・四代目編集長)連れて戻ってきて、一言。『決まった。週刊』。決まるときって、こんなものかと思いました。壁村さんからも『頼む』の一言だけでしたね」

二十代半ばまでセミプロのミュージシャンとして活躍していたきくち正太先生が、音楽活動から一転、マンガ家を目指すようになったのは、手の神経を切断するほどの大けがが原因だった。

「当時はぎりぎり25歳くらいか。ギター弾けなくなって、なにをやろうかって考えたときに、そうだ自分は絵が得意だったな、だけど画家とかイラストレーターはどうやってなるのかわからない。その点、マンガだったらすぐ金になるだろう、と。まあ、そこから苦難の道がはじまるわけです(笑)。

持ち込みにはずいぶん行きました。大手を四、五社まわって、だいたいどこもよさげなことを言ってくれるんですよ。それで、最後に秋田書店に行ったら、出てきた編集者が原稿をパパーッと見て、『ヘタクソだね』(笑)。その一言がわたしの闘争本能に火をつけたんだね。それからは秋田書店にだけ持ち込むようになった。何本持ち込んだか覚えてないけど、枚数でいったら、たぶん四、五百枚は描いてます」

そして、場面は冒頭のシーンへとつながる。1988年、ついにマンガ家きくち正太は誕生する。

時代は平成になる一年前の出来事だった。デビューしたての頃のことで、今でも忘れられない思い出があるときくち正太先生は笑う。

「当時の仕事場は、西荻窪にあった〝風呂なし”の木造アパート。世の中はバブル真っただ中でね、同級生たちは浮かれまくってるときに、わたしだけ、そんな築三十年くらいのアパートでフラフラになりながらマンガを描いていたわけです。

デビュー一年目の夏のことでした。暑さで汗をダラダラかきながらマンガを描いていたら、編集部からお中元が届いたんです。ありがたかったですよ。ジュースの詰め合わせかなにかだったらうれしいなと思ってデパートの包装紙をバリバリッと破いたら、出てきたものは入浴剤(笑)。しかたないから、実家に送りましたけどね。

あー、この話、やっと言えた。スッキリした!(笑)」

荒廃した世界を舞台としたハードファンタジー『獣王バイオ』でデビューを飾ったきくち正太先生が二作目に選んだのは、意外にもハートフルなラブコメディ『三四郎²』だった。

「もともと、コメディを描きたかったんですよ。はじめて担当さんとケンカしたのもその頃。『なんでラブコメなんだ!?』って。わたしも引かずに『これで勝負させてくれないんだったら、ほかに持っていきます』とやりあった。結局、編集長判断ということになって、そのときは壁村さんの次の編集長だったんだけど、見てもらったら『おれにはわからん! わからんが……正太がやりたいんだったらいいんじゃねえか』(笑)。

それで、はじめてみたら読者人気が一位か二位、そのあともずっと三位以内には入ってたから、編集部も手のひらかえしたね(笑)。あれは、人生が変わった瞬間でしたね。

『三四郎²』はね、自分で描いていても、キャラクターが非常に明るく、のびのびと動いてくれるマンガだった。この頃からね、ネーム(絵コンテ)を描かずにぶっつけ本番で描くようになるんだけど“キャラクターに預ける”というか、困ったときは下手に考えずに、キャラクターにまかせる描き方ができるようになった。そういうのは、『三四郎²』で身につけました」

きくち正太●きくち しょうた

大学中退後、週刊少年チャンピオンで1989年から「獣王バイオ」で連載開始。つづく「三四郎²」は全20巻のスマッシュヒット作に。

1994年には「そばっかす!」を連載。数々の作品を立ち上げた功労者。ギタリストとしても音楽活動を行い、東京都内のライブハウスに出演している。

まずは、美学を持つということ

『三四郎²』の連載は、マンガ家としての基礎をつくるうえで大きく役に立ったときくち正太先生は語る。

「担当さんが厳しくてね。とにかく『あなたは本当にネームのセンスがないわね』(男性)と言われ続けてました。『もっと簡単に! もっとかっこよく!』と何度も注意された。今だったら『うるさい!』って言い返すんだけど(笑)。でも、そのときの経験が今も生きてる。それは週刊少年チャンピオンでつちかったものですよ。

まずは、美学を持つということですよ。これがかっこいいんだという美学を持つということが大事。それが錯覚であってもいい。経験を積んでいけば、いずれはそれもわかるようになる。そして、その美意識をみがくことが、マンガ家としての成長なんだね。それが週刊少年チャンピオンの持論─というか、今ではわたしの持論になっちゃってるんだけど(笑)」

きくち正太先生の美学はネームだけではなく、絵にもおよんでいる。一例をあげれば、使用するペン。マンガ家の大部分が使うGペンやカブラペンといった鉄製のものではなく、きくち正太先生はガラスペンを愛用している。硬いガラスペンは鉄製のペン先と比べてすり減るのが遅く、またペン先の溝がインクをためてくれるため、より多くの枚数が描けるというメリットがある。しかし、鉄と違ってしなりのないガラスペンは使いこなすのが非常に難しく、それゆえに使用するマンガ家が少ないのだが、きくち正太先生は長年、使い続けている。

「『獣王バイオ』の連載後半、ドルフィーとトロルのふたりが戦う場面があって(単行本8巻収録)、それが『なんでこんなものを週刊誌で!』っていうくらい細かい絵でね(笑)。つけペンだとすぐにダメになっちゃう。だけど、ペン先を替える時間も惜しい。そうなると、時間的にいちばんロスのないペンがガラスペンだったんですよ。

それまでも持ってはいたけど、使いこなせなかった。でも、そんなこと言ってる場合じゃない。それで必死に描いていたら、なんとか身についた。それから去年くらいまでは全部ガラスペンですよ。去年くらいからペンだこの回復が遅くなって(笑)、ミリペンも使うようになったけど、ここぞというときはいまもガラスペンで描いています」

マンガのなんたるかを叩き込まれた

マンガの執筆を“勝ち負け”で語ってしまうところが、いかにも週刊少年チャンピオン出身の作家らしい。

最後に、週刊少年チャンピオン50周年の記念コメントをいただいた。

「根っこは壁村さんですよ。壁村イズムで週刊少年チャンピオンは成り立ってる。わたしがデビューしたのは、壁村さんのキャリアの本当に最後のほうだったけど、そこにかかわれたのは幸せだし、自慢ですよ。どこの出版社に行っても、年配のひとはみんな壁村さんを知ってる。『壁村さんのところでデビューしました』って言ったら、一目置いてくれる。やっぱりうれしいですよ、そういうのは。

そうやって、わたしがデビューしたのが三十年前。週刊少年チャンピオンが創刊して二十周年の節目の年にデビューさせていただいて、いまこうやって自分のマンガ家生活三十年とチャンピオン五十周年の話をできるなんて幸せですね。わたしのマンガ家としてのはじまりは週刊少年チャンピオンだし、週刊少年チャンピオンからはマンガのなんたるかを叩き込まれた。マンガの厳しさをね。そのおかげで三十年やってこれました」

三十年前、編集者から一言『ヘタクソ』と言われたきくち正太先生は、三十年後、こんな言葉でインタビューを締めくくってくれた。

「わたしから週刊少年チャンピオンへの一言は、『ありがとうございます』だね」