2019.06.11

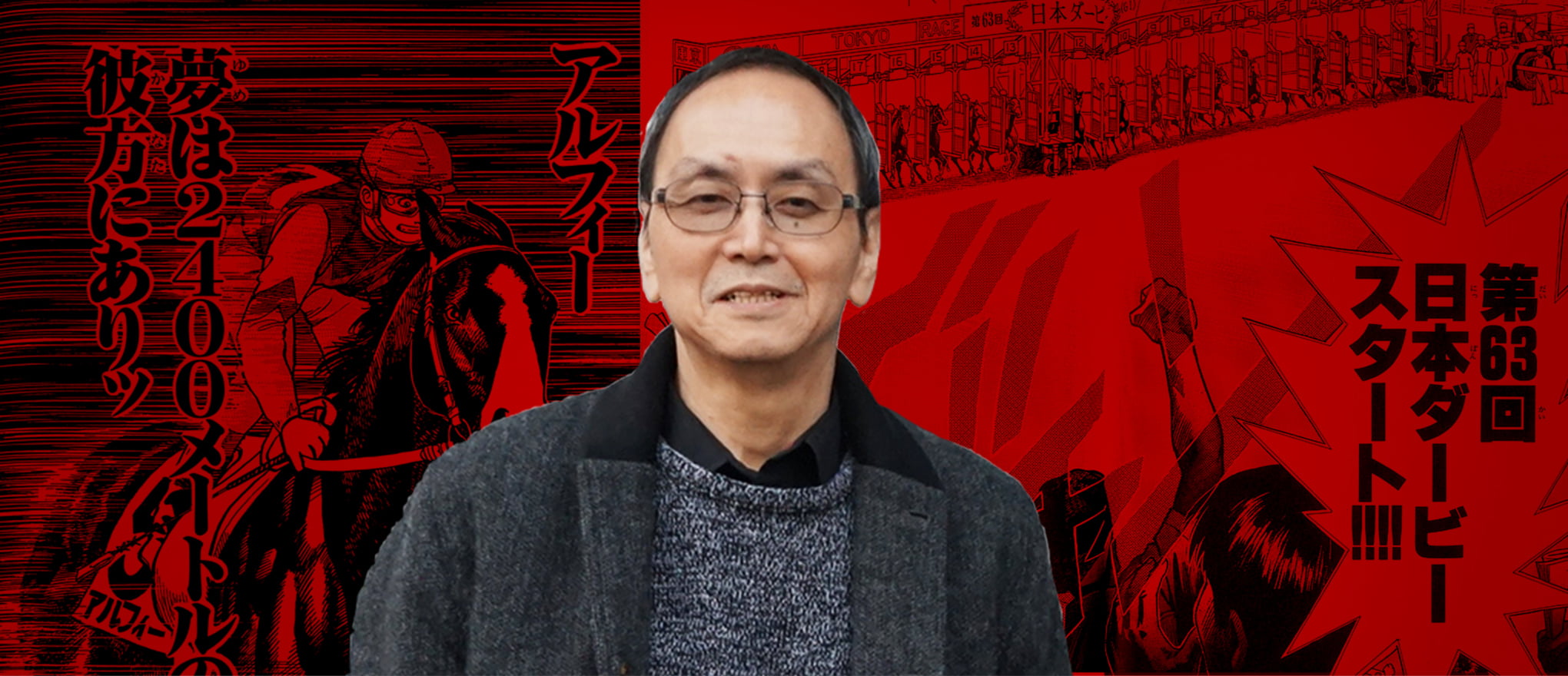

“優駿の門” やまさき拓味先生

レジェンドインタビュー

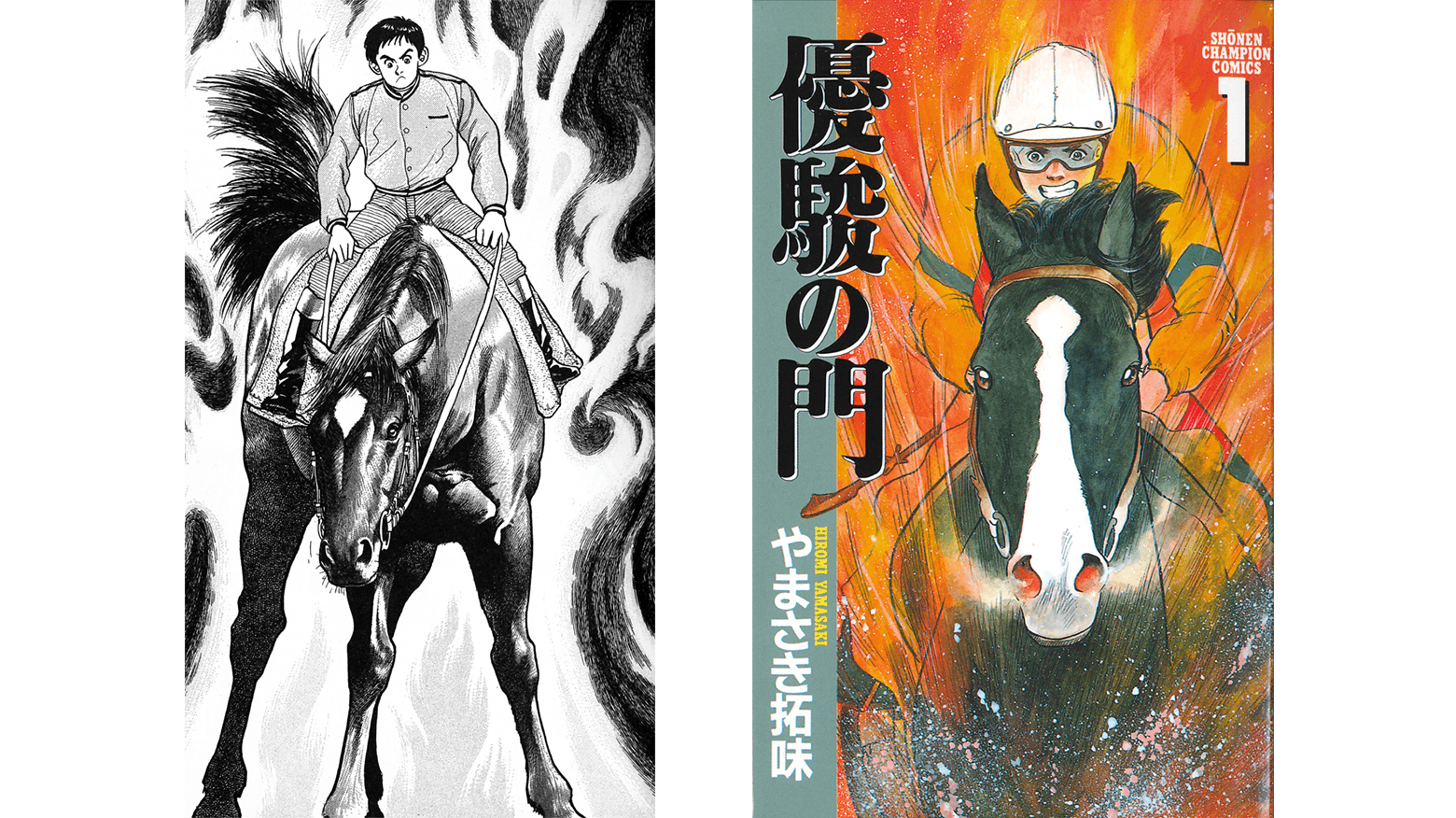

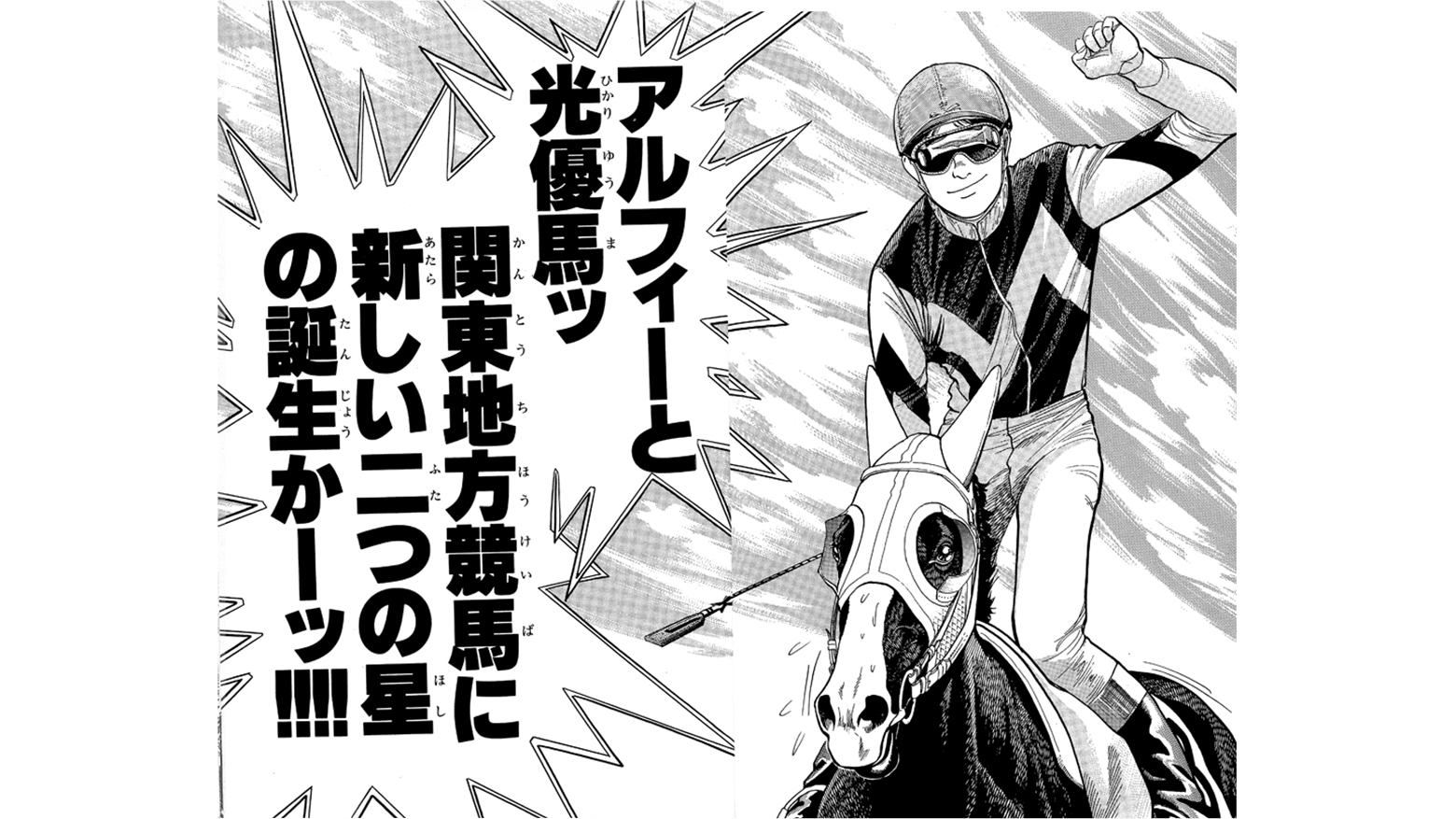

天才騎手・光勇馬の軌跡と、数々の名馬たちとの種族を超えた友情を描いた、大迫力本格競馬ロマン「優駿の門」。

その作者・やまさき拓味先生が語る、「優駿の門」の誕生時に重なった奇跡的な偶然とは…!?

ぼくは絵が描ければよかった

「マンガ家になろうという気は、さらさらなかったんです。本の装丁とかデザインの仕事やりたくって、『そこ』で一年間くらい働きながら、そういう会社を探そうかなと思ったんです」

1968年、高校卒業と同時に上京してきたやまさき拓味先生が就職した『そこ』こそ、数々のヒット作品を生み出した巨匠さいとう・たかを先生が設立したさいとう・プロダクションだった。

「ぼくが三月に入って、ひと月かふた月遅れで小山ゆうさんとか叶精作さんとか小池一夫さんが入って、その年の暮れの十二月頃かな、『ゴルゴ13』がはじまっています。一話目も、どこか描いてますよ。

創刊してすぐのチャンピオンでも、さいとう・プロで描いてますね(1970年7号に掲載の『がらがら』のこと)」

それから三年半ほどアシスタントとして働きながらも、独学で絵画の勉強を続けてきたというやまさき拓味先生。さいとうプロ退職後は、やはり同時期に退職した小山ゆう先生、山本又一朗氏(現・映画プロデューサー)らとキャラクター商品のデザインなどを手がける事務所を立ち上げる。

「北烏山にあった六畳一間のアパートで共同生活です。めちゃくちゃな時代ですよ。押し入れに寝たりね。風呂なんかあるはずない(笑)。

そこで、テレビ局のカットの仕事をやったり、枕カバーとか子供用プールに仮面ライダーやライオン丸の絵を描く仕事やったり、あとは円谷プロから、一体一万円で怪獣のデザインを請け負ってきたりね。ぼくは絵が描ければよかったから楽しかったけど、お金はなかったですね。一日80円しかなくて、これでどうやって三人で暮らすんだっていう毎日でした(笑)。

そんなときに小池一夫さんが仕事を持ってきてくれたんです。当時、小池一夫さん原作の『鬼輪番』っていう作品があったんですけど、作画のながやす巧さんが途中でやめちゃって、『それを引き継いでやってくれ』って来たんですよ。こっちは金がないから、なんでもやりましょう、と引き受けて。それがぼくのデビュー作ということになってますけど、マンガ家には、流れでなっちゃったという感じですね」

やまさき拓味●やまさき ひろみ

1972年「鬼輪番」(原作:小池一夫)にて漫画家デビュー。さいとう・プロダクションにも所属していた経歴を持つ。

1995年から連載を開始した「優駿の門」は全33巻を越え、続編シリーズが数々誕生するような、競馬漫画を代表するロングヒット作となった。

チャンピオンでは競馬ものはできないねって

その後、小池一夫先生や梶原一騎先生とタッグを組んで、数々のヒット作を発表していったやまさき先生はチャンピオンとも縁が深く、『若葉の恋』『バトルハート』『恐竜くん』『トリックリップ』と、ほぼ途切れることなくチャンピオンで連載してくことになる。

そして95年、少年誌では珍しい本格的競馬マンガ『優駿の門』がスタートする。だが、その誕生の裏側には、「いくつもの偶然が重なっていた」という。

「ぼくも担当さんも、お互い競馬をやるのを知らなかったんです。それが、あるとき『あれ、やまさき先生競馬やるの?』担当さんもやるの?って話になって、それじゃあ競馬もののマンガやろうってなったんですね。でも、当時の編集長がギャンブルが大嫌いで、『4回で終わりだぞ』って釘をさされて、やっと4回だけやらせてもらったんです(1994年に短期集中連載した『グリーンボーイ︱最後の挑戦』のこと)。それが七月に終わって、もうチャンピオンでは競馬ものはできないねって担当と二人でがっかりしてたら、八月に編集長が交代したんですけど、新しい編集長がぼくのところに飛んで来て、『なんであれ、やめたんだ!』と言うわけです(笑)。そりゃあ、やれるものならやりたいですけど、と言ったら、『じゃあ、次の連載はそれな!』。どうも新編集長は競馬が大好きだったらしいんですね」

それからわずか四か月後、1995年新年号の目玉として、『優駿の門』は連載を開始する。ちなみに、連載がはじまってからも編集長からの無茶ぶりは続いたとのことで、「締め切りの数日前にいきなりやって来ては、『次、40ページな』とか『次、カラーページな』とか言ってくるんですよ。『40ページできるか?』じゃなくて『40ページな!』なんです(笑)」とやまさき先生は笑いながら当時をふりかえる。

さらに、その忙しい合間をぬって、やまさき先生は取材に駆けめぐる。国内はもちろん、必要とあれば海外まで足をのばすこともいとわなかった。

「馬がいるところなら北海道から九州から、どこでも取材に行きました。海外はアメリカ、ヨーロッパ、エジプト……。エジプトにはラクダやサラブレッドのレースをおこなう競馬場があるんですね。アメリカに日帰りで行ったときもありますよ。十何時間飛行機に乗って、滞在時間三時間とか」

なかでも、作中に登場する人気ホース・アルフィーの構想を固めるための取材で目にした光景が印象的だったとやまさき先生は語る。

「北海道の牧場へ、アルフィーの母馬のモデルにした馬サクラハツユキの取材に行ったときですね。ちょうどサンデーサイレンス(有名な種牡馬)が出た頃で、そのモデルにした馬とサンデーサイレンスを繁殖させて、できた仔馬をマンガに出しますからねって話をしてたら、まさにちょうどその馬にサンデーサイレンスをつけてるんですよ。それを見た瞬間は思わず声をあげてしまいました。

しかも、その生まれた子サクラケイザンオーが大きくなったら、毛色や流星(白い模様の部位)が、ぼくの想像で描いたアルフィーとそっくりだったんです。

その馬が走るところを見に、競馬場に行ったんですけどね、競馬ファンが馬を見て、『アルフィーだ! アルフィーがいる!』って。あれはうれしかったですね」

願えば不思議と来る

やまさき先生の競馬に対する造詣の深さ、そして『優駿の門』が競馬ファンからいかに深く愛されていたかということがよくわかるエピソードだろう。

最後に、少年チャンピオン50周年記念コメントをお願いしたところ、ちょっぴり辛口のコメントがかえってきた。

送られてきた雑誌は見るんですけど、背景が気になって仕方ない。背景に生活感がないんです。写真をトレスしてね、線だけで建物を描いてる。要するに、いまのマンガって、ひとつのコマに情報がひとつしかないんですよ。

たとえば主人公とその彼女が出会う、その一時間前にはその同じ場所でどういうドラマがあったのか?という想像力がない。主人公と彼女の会話を描くことはもちろん大切だけど、二人が来る前にその場所でなにがあったか、子供が遊んでたんじゃないか、忘れ物があるんじゃないか、とかそういう遊びの部分が一切ないんですよ。

まあ、それも時代なのかな、とも思うんですけどね。マンガだけでなく、テレビドラマを観ていてもそうだし。ぼくは高倉健が好きなんですけど、後ろ姿でドラマを感じさせるような存在感のある役者はいなくなった。マンガと一緒で、想像力をかきたててくれるようなキャラがいなくなった。だからこそ、そういうものを描き込んでいるマンガをチャンピオンで読みたいと思います」

そして、想像力を養うために大切なことは『考えること』だと、やまさき先生は語る。

「今は馬しか描けないって思われてるけど(笑)、少女マンガやホラーマンガもやりたいと思ってますよ。今は純愛ものをやりたいな、とか時間あいたらいつも考えてる。だから時間があいても退屈することがない。かりに夜中五時までかかりそうだった連載中のネームが一時に終わったとするじゃないですか。やった、四時間あいた。そしたら、違う話を考えてるんです。それが楽しいんです。

それが実現するかはわからないですよ。でも、本当にやりたいものは不思議と実現するんです。願えば不思議と来る。だって編集長が変わるくらいですから(笑)。あんなこと、普通はありえないですよ」

わずか四か月という短い準備期間で名作『優駿の門』をはじめることができたのも、おそらくはやまさき先生が常日頃からマンガについて考える習慣があったからだ。

願えば、来るのだ。そう、馬券以外のたいていのものは。