2019.04.04

“オヤマ!菊之助”

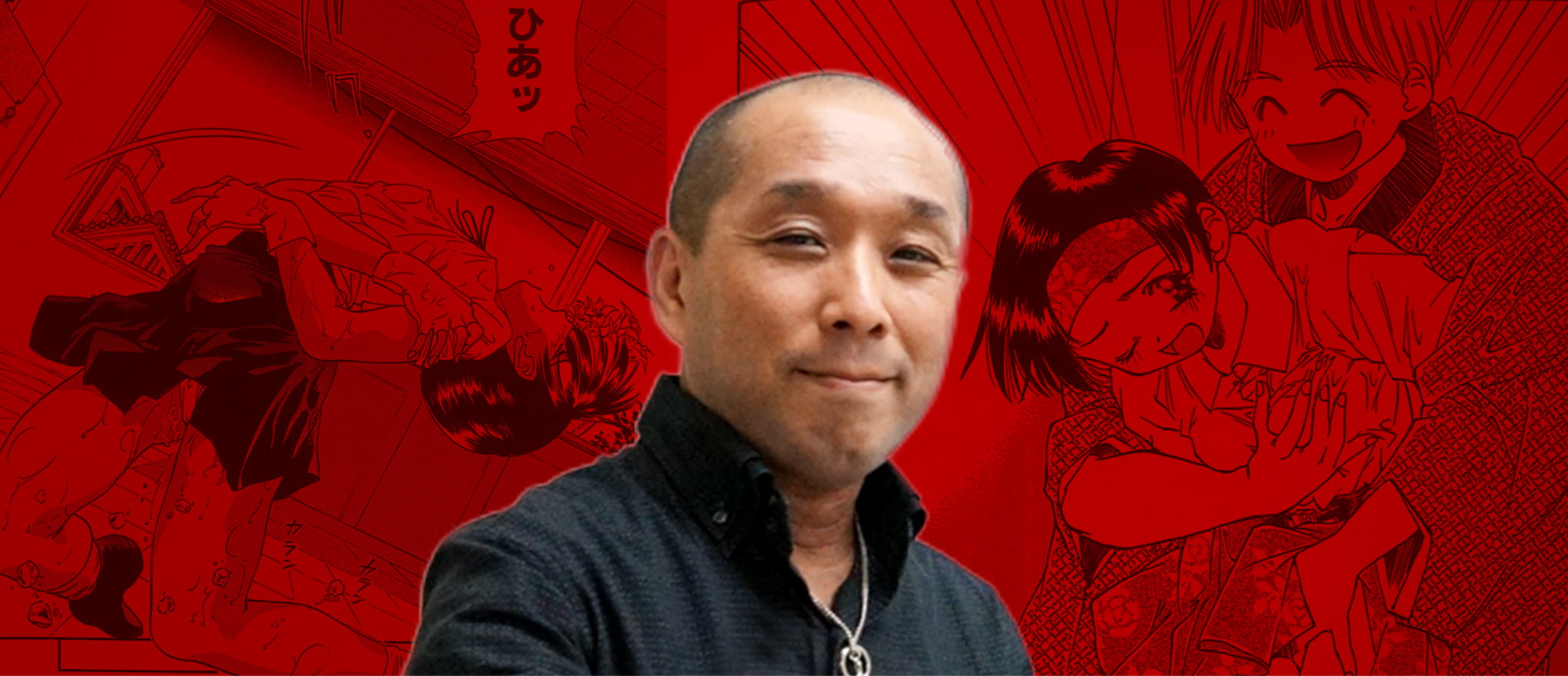

瀬口たかひろ先生

レジェンドインタビュー

少年読者諸君の目を釘付けにした…罪深く、愛すべき学園ラブラブコメディ!!

瀬口たかひろ先生が作品の誕生秘話など、ロングインタビューに応えてくださったぞ!!

大学を休学しプロの現場へ

「プロの生活はカルチャーショックでした」

ケンカで勝ちたい、スポーツで目立ちたい、というのは思春期にさしかかった青少年としてはしごくまっとうな欲望だが、それに負けず劣らずの強い欲望が「異性にモテたい!」、もっとはっきりいえば「エッチなことしたい!!」であることは言うまでもないだろう。そして90年代の少年チャンピオンには、そんなモンモンとした気持ちを持てあましていた若者たちのハートをわしづかみするようなマンガが連載されていた。それが今回紹介するマンガ『オヤマ!菊之助』である。まずは菊之助連載直前からの様子を、作者である瀬口たかひろ先生に振り返っていただいた。

「高校生の頃からマンガ家になろうと自分の中で決めていたので、なるべくヒマな大学はどこだろう、ヒマな学部はどこだろうと探して(笑)。それで大学に入って、当然のように漫研(マンガ研究会)に入部するんですけど、ワチャワチャ遊んでたら一年なんてあっというまに過ぎるじゃないですか。そんなとき、チャンピオンに《佳作以上は即デビュー!》と書いてあるのを見つけて、もうここしかない!と思って投稿しました」

その作品『スポコンをやれ』で瀬口先生は、1998年月例フレッシュマンガ賞の特別奨励賞を見事受賞する。

「投稿したのはサッカーマンガなんですけど、サッカーしてるシーンがほとんどなくて、マネージャーと部員のラブコメっぽいマンガだったんですよ。批評の欄には『そこがすごく斬新』って書いてありましたね(苦笑)。でも、そこからが長かった。そのあと何本描いても全然、箸にも棒にもひっかからなくて。このままじゃあもうラチがあかないと思って、担当さんに『大学を休学して、プロの作家さんのところへアシスタントに行きたいです』と相談したんですけど、返ってきた言葉は今でも覚えてるんですけど『えー、本当にィ? 知らないよォ』(笑)。それでも結局、その担当さんの紹介で石山(東吉)先生のところにアシスタントとして入りました」

石山先生の門下からは、古谷野孝雄先生や哲弘先生といった、のちにチャンピオンで活躍する作家を数多く輩出しているが、瀬口先生もそのひとりだったのだ。

「古谷野先生とは入れ違いで入りました。古谷野先生、石山先生のところではタカと呼ばれてたんですね。その後、ぼくが入ったから、ぼくは二代目タカなんです(笑)。

ものすごくレベルの低い話なんですが、みんな、ご飯と睡眠以外はずっと机に向かってるというのがまずショックでしたね。プロのマンガ家としては、当たり前の話なんですけどね。でも、学生時代なんて、二、三時間も机に座っていたらもうソワソワしちゃうじゃないですか。そんな感覚だったから、ピリピリした雰囲気の中で一日中机に向かうという生活そのものがカルチャーショックでした。もちろん技術的なこともなにもわかっていなかったので、集中線の描き方からなにからすべて教えていただきました。当時は、ほぼ泊まり込みで、家にはほとんど帰れなかったですね。

時間があいたときは、自分のネーム(絵コンテ)を描いていました。プロになりたいという気持ちを切らさないよう、とにかく毎週、編集部に行こうって決めてたんです。編集部からは『週に四ページでもいいから、ネームができたら持ってきて』と言われていたので、少しでも描けたら持っていって、ダメ出されて帰る、をひたすら繰り返していました。今にして思えば、新人のおもしろくない四ページのために時間をさかせてしまって、しかも毎回、お昼ご飯まで食べさせてくれて(笑)、本当に申し訳なかったと思います。

そんな生活を一年半ほどやってたんですが、最後は体調を崩して地元に戻ることになりました」

瀬口たかひろ●せぐち たかひろ

1996年に連載を開始した「オヤマ!菊之助」は全25巻で、2001年まで続くヒット作に。続編となる「オヤマ!キクノスケさん」もヤングチャンピオン烈で2018年4号まで連載していた。

現在は「ガーリー・エアフォース」(原作:夏海公司)を少年エース(KADOKAWA刊行)で連載中。

読者がうらやましがるようなシチュエーションを

一時期は「正直、マンガはもうここまでかなという気持ちになったことも」というほど落ち込んだ瀬口先生だったが、チャンピオン連載の夢を諦めることができず、実家に戻って大学に復学したのちも編集部にはネームを送り続けていたという。

「結局、送っていたネームは通らなかったんですけど、あるとき編集部のほうから『瀬口くん、くノ一(=女忍者)物描ける?』って振っていただいて」

新連載の企画で“くノ一物”というセンスがさすがはチャンピオンというか、少なくとも他誌にはない発想であろう。残念ながら(?)“くノ一物”は別のマンガ家が描くことになったが、資料として提出された瀬口先生の描く美少女のカットが編集部内で評判となり、「別に“くノ一物”じゃなくても、瀬口先生には普通にかわいい女の子をメインにしたマンガをやってもらったほうがいいんじゃない、ということになりまして(当時の担当編集者談)」誕生したマンガが本作、『オヤマ!菊之助』なのである。

1996年20号から連載スタートした『オヤマ!菊之助』は、“名門女子校に編入してきた、たったひとりの男の子”という奇抜な設定で、たちまち人気を博した。というよりも「世界中で自分以外の男性がすべていなくなったら」という思春期に誰でも一度はする妄想をそのままマンガにしてしまった本作が、全国の健全な青少年からの熱烈な支持を受けないはずがなかった。

それにしても、この「主人公以外、全員女の子」という設定は秀逸である。現在のラブコメ物の主流であるハーレム物という設定を二十年以上先取りした作品ということもできるだろう。

作中では、その理由について「菊之助が歌舞伎界でも有数の力を持つ権力者の跡取り息子であり、その父親からオヤマ(=歌舞伎の女性役)の修行を命じられ、お嬢様校に送り込まれた」というふうに説明されているのだが、このうらやましい、もとい素晴らしい設定は、どのような発想から生まれたのものなのだろうか。

「やっぱりお色気マンガを描くんだったら、とにかく読者がうらやましがるようなシチュエーションを作らなきゃいけないよねって話を担当さんとしてて、女の子ばっかりのところに男が入り込むその理由付けとして、オヤマの修行はどうだろう─という流れですね。でも、菊之助は当初、一巻で終わる予定だったんです。四週間の短期集中っていう話で。当時の編集長からも『これ、おもしろいかどうかわかんない』って言われてたし(笑)、実は連載の一話目も、巻末ではじまっているんですよ。それが八週になり、連載になり、ついには表紙になり、という感じでしたね」

新連載の一話目といえば、通常は巻頭カラーではじまるのがセオリーである。それが雑誌のいちばん後ろに、ひっそりと掲載されていたというから尋常ではない。だが、取材に同席してくれた当時の担当編集者は「まったく悔しくはありませんでした」と語る。「この作品が人気取るのはわかってたし、絶対、見返す日が来ると思っていたので(担当編集者談)」

一方、瀬口先生は、それどころではなかった。

「付き合ってた彼女に、『いますぐ結婚しよう』と言いましたね。菊之助の連載が終わって、また職なし生活に戻っちゃったら、結婚なんて言葉は到底、言えなくなると思って(笑)」

エッチはいいけど、ヘンタイはダメ

そして担当氏のもくろみ通り、『オヤマ!菊之助』は連載期間五年、単行本にして二十五巻を数える大ヒット作品となったことはすでに述べた通りである。当然、ファンレターなども編集部に殺到したのかと思いきや、瀬口先生によれば、「全然、反応なかったですよ」とのこと。

「男性からはファンレターは来ないですよ。たまに女性から、『女の子ですけど読んでます』っていう手紙が来るくらい。あとは読者のお母さんから、『息子が読んでるんですけど、大丈夫でしょうか』って来たり(笑)」

日本中のお母さんを心配させてしまうほど、過激な描写で人気の『オヤマ!菊之助』だったが、意外にも描きすぎて怒られたり、編集部から描き直しを命じられたりすることは「あまりありませんでした」というから、考えようによっては今よりも余裕のある、いい時代だったのかもしれない。

「連載の最初の頃だけ、このへんがギリギリ、というラインみたいなものを編集部とぼくのほうで探り探りやる、みたいな感じがあったと思うんですけど、連載中盤以降はなにも言われたことはなかったですね。ぼくとしては、別にセーブしたつもりはないんですけど……編集部も感覚がまひしてたのかな(笑)。

ただ担当さんからはつねに『エッチはいいけど、ヘンタイはダメ』と釘をさされていたので、そこは気をつけていました。そのほかのことに関しては、とくにダメとか言われたことはないです。

ただ、描いていて気がついたことがあって、それは『なんでもかんでも全部描いてしまったら、逆に色っぽくない』ということ。だから、描いたほうがおもしろいかなというときは描くし、逆に、これは消したほうがおもしろいぞというときはなにも言われなくとも自主的に消しちゃったりとかしてました。描いていい悪いの判断基準があるというより、どっちがエッチかという基準でやってましたね」

ちなみに、メインヒロインの風紀委員長・時巻あおいは、瀬口先生の好きな女の子のタイプをそのまま絵にしたものだという。

「当時はショートカットが好きで、スレンダー体型が好きで、本当はあれで眉毛が太かったらもっとぼく好みだったんですけど、あんまり自分の趣味ばかり詰め込みすぎても一般性なくなってしまうかな、と思ってそこは抑えました(笑)。普通はロングヘアーでグラマーな子がヒロインなんでしょうけど、ぼくの中でそれまでのお色気マンガに違和感があったんですよね。みんなこう、バーンとなってドーンと出して『どうだー!』っていう感じじゃないですか。この感じ、わかりますよね(笑)。でも、ぼくは、これ読者をバカにしてない?って思ってて。やっぱり読者が見たいのは年齢の離れた女性じゃなくて、自分と同年代の女の子だろうし、女の子のリアクションも、ギャグっぽく逃げるんじゃなくて、ちゃんと恥ずかしがらせようというのは心がけてましたね」

誌面から温度を感じさせるチャンピオンのままで

菊之助の連載が終わって18年、今も瀬口先生は菊之助に「感謝している」と言う。

「菊之助がなかったら、ぼくはマンガ家を続けていられなかったと思います。当時、読んでいてくれてた人とか、仕事を見ていてくれた人たちが、今も声をかけてくれる。連載しているときには思わなかったけど、今でも菊之助に助けてもらってる感じです。

菊之助やってるとき、担当さんから言われたことで心に残っている言葉があります。それは『おもしろいっていうのは、B級ってことなんだよ』というものです。B級に徹することが、読者を楽しませることにつながるのであれば、それはそれですばらしいことだと思います」

もちろん菊之助がB級であるとは思わない。でなければ週刊連載が五年も続くはずがない。だがB級映画にもB級グルメにも、A級では味わえない魅力があることもまた事実である。だとしたら、芸術性よりも読者サービスに徹したB級マンガもまた、読者にとってはA級と同じか、もしかしたらそれ以上の宝物になる可能性もあるはずだろう。そして、瀬口先生はその言葉を胸に刻み続けて長年、マンガを執筆し続けてきた。そこから伝わるものは、瀬口先生の強い信念、すなわち《プロとしての覚悟》である。最後に、瀬口先生からチャンピオン五十周年への記念コメントをいただいた。

「チャンピオンの編集部は、いつ行っても、“マンガ大好き!”感にあふれてて、ファミリーみたいな感じがあって、ぼく、すごく好きなんですよ。チャンピオンに限らず秋田書店の集まりに行くと、なんかマンガ家になりたかった頃の気持ちを取り戻すっていうか『よし! 今日もマンガ描こう!』っていう気持ちになるし、チャンピオン読むと『おれも週刊少年誌でやりたい!』って思うんです。熱がある、っていうのかな。そこはこれからも変わらずに、残してほしいと思います。どうか、いつまでも誌面から温度を感じさせてくれるチャンピオンのままでいてください」