2019.02.06

“がきデカ” 山上たつひこ先生

レジェンドインタビュー

チャンピオン黄金期に珠玉のギャグを数々生み出した…歴史的名作の親。

山上たつひこ先生が、この50周年という節目に貴重なコメントを寄稿してくれたぞ!!

少年チャンピオンとの出会い

「少年チャンピオン」に最初に描いた作品は「父帰る」(1971年4月12日号)です。

この作品はぼくにとって、とても重要な意味を持ちます。一つはギャグ漫画家としてのぼくの資質を開眼させてくれた作品であること。もう一つはこの作品の主人公がのちに「喜劇新思想大系」(『マンガストーリー』1972年 双葉社)の主人公「逆向春助」になり、その逆向春助が「がきデカ」のこまわり君につながったことです。「がきデカ」の連載開始は「少年チャンピオン」1974年の10月21日号からですが、すでにその3年前から「がきデカ」は始まっていたと言えます。

1974年の夏、秋田書店の阿久津さんという編集者が訪ねて来て、「今の『少年チャンピオン』はおとなしすぎる。それをぶち壊すような漫画を描いてほしい」と言いました。二回目の打ち合わせのときには、話の設定、主人公の顔、コスチューム、そして「がきデカ」というタイトルが決まった。決めたのはぼくですが阿久津さんの巧みな誘導によってそれは生まれました。いい編集者との出会いは漫画家の運命を変えますね。

「がきデカ」の発想を思いついたときのエピソード

こまわり君の原型は「喜劇新思想大系」の逆向春助です。春助は青年劇画誌の主人公ですから当然少年漫画誌のキャラクターとは違います。ぼくは少年誌だからといって少年を描くつもりはなかった。見かけは三頭身の子供だけれど、中身はオッサン。子供の皮をかぶったオッサンほど面白いものはないからね。主人公を少年警察官という設定にしたのは、「権力をかさに着た小学生」って、それだけでギャグでしょう。その後の展開がしやすいと思ったんです。

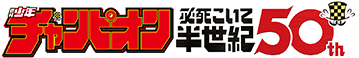

「死刑」のポーズを思いついたときのことは憶えてないなあ。何かをヒントにして作ったものではないし、一瞬の呼吸から出てきたギャグとしか言いようがありません。「八丈島のキョン!」や「あふりか象が好き!」の動物ギャグは、ぼくの奥さんの影響が大きいです。彼女は動物を見るときの視点や動物を語るときの言葉に不思議な感覚を持った人で、ぼくは「こういう生き物の見方があるのか」といつも感心していました。それがいつのまにかぼくのフィルターを通してあのギャグになった。動物ギャグは奥さんとの共作ということになります。

山上たつひこ●やまがみたつひこ

1947年12月13日生まれ。1970年に週刊少年マガジンで「光る風」の連載を開始し、社会派でシリアスな漫画を執筆。

その後、1971年にチャンピオンで「父帰る」を掲載。1974年には「がきデカ」の連載を開始し、破天荒な鬼才ギャグを描く作風で一世を風靡した。

「がきデカ」を読んでいる少年読者に、

どのようなメッセージを送っていたのか?

いつも読者を挑発するような気持ちで描いていましたね。権威とか美とか崇高なものとか、そういうものは角度を変えてみたらこうなるんだよと。ギャグ漫画家というのは一種の悪魔だね。健全な青少年を見るとゆがんだ道へ、ひねくれた世界へ導きたくなる。

「がきデカ」連載時に、ライバル視していた他作品

鴨川つばめの「マカロニほうれん荘」ですね。鴨川つばめの漫画を初めて見たとき「ああ、こりゃ勝てんわ」と思った。圧倒的な絵の技量、ポップでキュート、疾走するギャグ、彼はぼくの持っていないものをすべて持っていた。鴨川つばめのいない世界で漫画を描きたいと思いました。今なら素直に自分の凡庸さを口にできるけれど、当時はぼくも若かったから自分が人より劣っているということを認めたくなかった。ぼくはどうやって精神のバランスをとっていたんだろう。

編集部との印象的なやりとり

「がきデカ」人気絶頂の頃、ぼくが仕事中に癇癪を起こしたりすると編集長の壁村耐三さんがすぐ飛んで来た。少年チャンピオンの発行部数を爆発的に伸ばした功労者であるぼくに気をつかったんだね。強面の名物編集長だったけれどぼくには優しかった。ぼくは人気にあぐらをかいて増長していたから壁村さんにはずいぶん失礼な態度をとったのではないかと思う。思い出しても冷汗が出る。壁村さんはもういない。いまさら謝ってもどうにもならないけど、壁村さん、あのときは本当に失礼致しました。

山上たつひこが生み出した「がきデカ」という

作品が、

山上たつひこにもたらしたもの

大ヒットを飛ばしたほとんどの漫画家がそうだと思うけれど、ヒット作の次、第二弾が鬼門です。周囲も期待するし、本人も「よし、もっとすごいものを」と肩に力が入る。ギャグ漫画にはこういう状況が大敵。笑いを提供する漫画は、第二弾第三弾と描き続けられるものではないんです。ギャグは善意のものじゃない、底意地の悪いものです。人間の急所とか弱みをくすぐったりする罪深いものです。描く側は相応のリスクを負わなきゃならない。

業というと大げさですが、ギャグ漫画家は他人の平常を逆なでして不安に陥れ、笑いを作ってきた罪を背負っています。罪の重さに耐えていくのは限界がある。いつかはどこかで背中にのしかかったものを放り出さなきゃならない。でないと自分が死んでしまうから。

ぼくもそうでした。「がきデカ」のあと何を描いても楽しくなかった。本人が楽しくないものが読者にとって面白いものであるはずがない。「がきデカ」のあと何本も連載をしたけれど、どれも自傷行為のような作品ばかりだったね。

「がきデカ」がぼくにもたらしたものですか。自分自身では気づかない漫画家としてのぼくの内面をぼくに代わって語ってくれる人々に出会えたことかな。それはとても幸福なことだったし、光栄なことだったと思う。

「がきデカ」を描いていた六年間は苦しかったけれども楽しかった。こまわり君や西城君やジュンちゃんモモちゃん、それからあべ先生や栃の嵐、登場人物は今もぼくの中で生きている。どうかすると、突然真夜中にこまわり君と西城君のしょうもないやりとりが耳に蘇ってくることがあるんだ。

「週刊少年チャンピオン」50周年へのコメント

年をとった今のぼくから見れば、50年なんてたいした時間じゃないと思うのだけれど、やっぱり歴史の一区切りとして考えるにふさわしい年月なんでしょう。「少年チャンピオン」の創刊された1969年の52年前はロシア革命だからね。ロシア革命から「少年チャンピオン」創刊までの歳月とほぼ同じ時間をぼく達は今「少年チャンピオン50周年」として語っている。すごいことですよ、これは。ぼくが「がきデカ」を連載した期間はその50年のほんの一部だけれど、先発メンバーとして使っていただいただけでも光栄に思う。本当にありがとうございました。「少年チャンピオン100周年」のときは、ぼくは生まれ変わって新連載をさせていただくかもしれません。読者の皆さん、その際、人気投票のハガキにはぼくの名前を書くように。

現在の生活スタイル、次回作の構想など

ぼくは今でも自分をギャグ漫画家だと思っています。漫画は描いていませんが、文章で漫画を描いている。絵を描かなくなってから変わったのは、机の上が汚れないこと。消しゴムのカスも、インクの飛び散った跡もない。

某雑誌で「春助の青春」という小説の連載を始めました。1972年の冬から「がきデカ」の始まる1974年の十月までの物語です。書き下ろし長編小説も夏までには仕上げたい。皆様、あと50年がんばっていきましょう。